La tradizione delle esposizioni nazionali nasce con l’età industriale, e s’impone, quasi continuazione ideale della fiera commerciale, quando la tecnologia e i suoi prodigi iniziano a permeare e influenzare la società e il suo modo di lavorare e di pensare.

Come per una qualsiasi fiera commerciale, chi espone ha soprattutto intenzione di conoscere e di farsi conoscere; molto più che per una fiera commerciale, questo desiderio viene ampliato oltre i confini del proprio paese o regione. Le nuove tecniche dell’immagine, come la fotografia o il manifesto, e poi le riviste, le illustrazioni, la gran massa di prodotti collaterali (dalle mappe alle guide della città, da cartoline e biglietti alle medaglie ricordo ai souvenir d’ogni genere, sgargianti e di cattivo gusto esattamente come quelli odierni), le comunicazioni divenute più rapide permettono una massima spettacolarizzazione dell’evento; la sua grandiosità, nata dall’ambizione di una città e, allo stesso tempo, di una nazione muovono grandi finanziamenti e grandi opere di riqualificazione urbana, sia recuperando l’esistente, sia creando il nuovo, permettendo così a un evento effimero – la piccola città delle meraviglie veniva distrutta al chiudersi della manifestazione – di rimanere impresso indelebilmente nella memoria e nella storia.

Nel 1881, anche Milano ha la sua brava Esposizione nazionale, la prima. La città esce da un decennio difficile, che risente della crisi economica immediatamente post-unitaria e della feroce politica di tassazione voluta dal governo italiano per appianare il debito pubblico. Onde ridare fiducia e coraggio alle attività, al medesimo tempo affermando in maniera eclatante quel ruolo di capofila di modernità, sviluppo, rinnovamento cui la città tanto aspirava in termini di urbanistica, industria, scienza, nel 1880 un gruppo di industriali milanesi vuole seguire gli esempi francesi e inglesi organizzando una grande mostra di quanto di meglio e di più all’avanguardia offra all’epoca la giovane industria nazionale. Con mille difficoltà i denari vengono reperiti e l’evento ha luogo ai giardini di Via Palestro (oggi Giardini Montanelli) dal 3 maggio al 1 novembre, richiamando una folla di visitatori da tutt’Italia e non solo, e raggiungendo cifre da autentico successo. E fra gli industriali che prendono parte all’Esposizione c’è anche la Manifattura Caprotti.

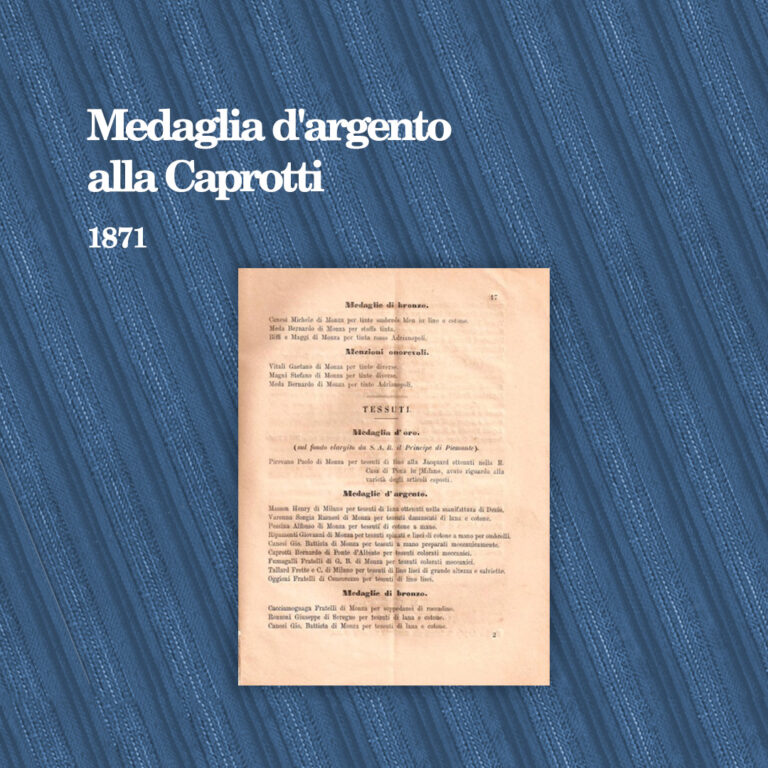

I Caprotti in realtà, da bravi, solidi, schivi brianzoli i quali badano più alla sostanza e alla trasmissione del proprio buon nome tra la clientela che a farsi conoscere per altre vie, evitano per principio qualunque genere di pubblicità invadente o aggressiva, cosa che viene loro velatamente rimproverata anche da Valentin Dumesnil, autore di un lusinghiero articolo sulla Manifattura pubblicato in L’Encyclopédie Contemporaine illustrée del 15 settembre 1895 (DUMESNIL, L’établissement). In base a questa scelta precisa partecipano a pochissime esposizioni sia nazionali sia internazionali, anche se in quasi ognuna delle poche ottengono distinzioni di merito:

| EVENTO | LOCALITÀ | ANNO | DISTINZIONE |

| Esposizione provinciale di Monza | Monza | 1871 | Medaglia d’argento |

| Esposizione agricola e industriale | Como | 1872 | Medaglia d’oro |

| Esposizione nazionale di Milano | Milano | 1881 | Medaglia d’argento |

| Esposizione internazionale di Bordeaux | Bordeaux | 1895 | Medaglia d’argento |

| Cotton States and International Exposition | Atlanta, Georgia, USA | 1895 | ? |

Piccole presenze, quindi, ma di valore. Per quanto riguarda l’Esposizione di Milano del 1881, nell’Archivio della Manifattura Caprotti, conservato ad Albiate presso Villa San Valerio, di proprietà di Giuseppe Caprotti, sono conservate alcune lettere, poche in verità, ma sufficienti a capire in quale misura la Manifattura, nella persona di Giuseppe e del figlio Bernardo, mio trisnonno, intende partecipare a questa grande kermesse; soprattutto, danno l’immagine non solo di cosa sia la Manifattura all’epoca, ma anche di quale immagine tenga a dare di sé nella vetrina nazionale e internazionale.

Nella prima lettera, datata da Milano il 17 aprile 1881, Luigi Pozzi narra la difficoltà di rinnovare il biglietto d’entrata ormai in scadenza, cosa che però avrebbe potuto essere effettuata di lì a poco, salvo però presentarsi con tutte le carte d’ammissione quale espositore, perché senza queste non si possono introdurre le pezze. Intanto la vetrina è stata approntata, e ha i vetri; il resto alla ventura umana. Pochi giorni dopo, il 20 aprile, il Pozzi scrive una breve nota per dir di aspettare a portare le pezze all’Esposizione, per ragioni che sarebbero state spiegate in seguito.

Non si dovette aspettare molto, comunque. Una decina di giorni più tardi, il 20 aprile, una cassa ben confezionata contenente 31 pezze e 2 pacchetti filati colorati parte da Albiate per ferrovia alla volta di Milano. Le migliori produzioni della ditta vi sono rappresentate, così descritte:

| 2 | N. 1 | Tele blu rosso | gr. 55 | |

| 2 | N. 4 | “ Lariana | “ 65 | |

| 1 | N. 5 | “ Larissa | “ 65 | |

| 2 | N. 8 | “ Carolina | “ 90 | |

| 1 | N. 9 | Casaline bianco blu | “ 90 | |

| 1 | N. 12 | Tralicci crociati | “ 70 | Ia colorati |

| 3 | N. 13 | Tralicci crociati | “ 70 | uniti |

| 2 | N. 14 | Tralicci lino | “ 100 | calandrati |

| 2 | N. 19 | Camice Silvia | “ 70 | Ia calandrate |

| 2 | N. 20 | “ “ | “ 75 | IIa |

| 4 | N. 23 | Tele fantasia | “ 65 | apprettate |

| 4 | N. 24 | Casaline bleu rosso | “ 65 | |

| 3 | N. 25 | “ “ “ | “ 90 | |

| 2 | N. 26 | Materazze | “ 90 |

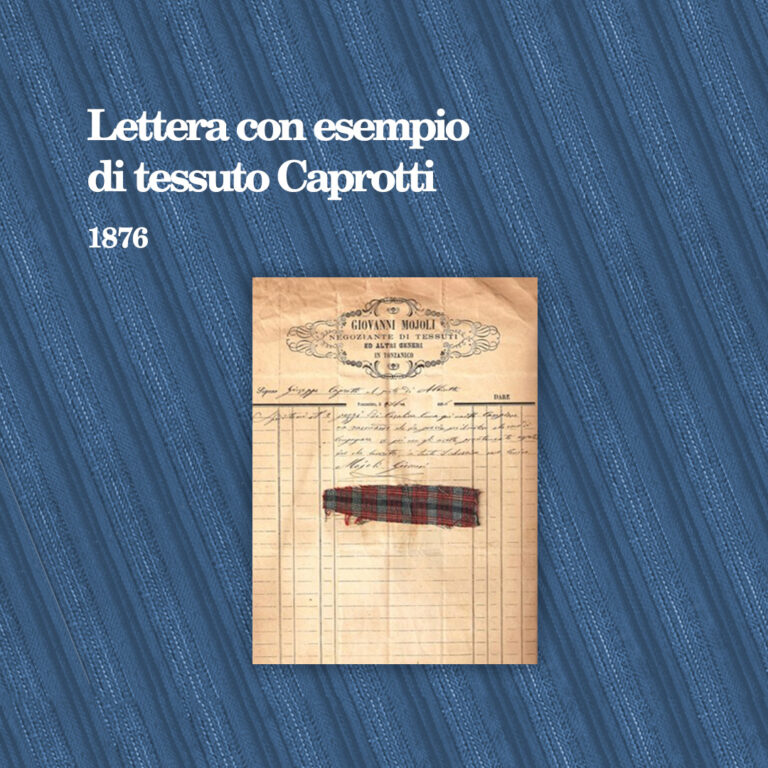

Si tratta, dunque, di stoffe grossolane di medio-bassa qualità, quei cotoni a colori vivaci con cui si riforniscono le campagne, ove le note cromatiche squillanti negli abiti sono molto apprezzate, o di tessuti che servono per far fodere pesanti, prodotti d’uso, da lavoro, di tutti i giorni, indirizzati alla produzione e alla praticità (nonché alle tasche povere). Tessuti modesti, quindi, nonostante i nomi accattivanti e gentili, soprattutto di donna. Molti esempi sono rimasti nell’archivio Caprotti, ritaglietti di stoffe allegati a campione alle richieste dei vari clienti o alle loro fatture, che ci riportano a cotoni di fitta trama a righe, a quadrettini e quadrettoni, dagli accostamenti a volte quasi azzardati, dalle cromie più varie, azzurro e arancio, marrone e arancio, blu e rosso, grigio e rosso, in tutte le variazioni possibili.

Più interessante fra tutte è la lettera indirizzata alla Commissione per la Giuria dell’Esposizione il 26 settembre 1881, a firma del trisnonno Bernardo, in cui questi rispondeva punto per punto al questionario sottopostogli:

Evado alle domande fattemi da questa Spettabile Commissione con suo foglio 20 andante.

1) Il motore a vapore lavora comulativamente [sic] coll’idraulico nel caso di necessità d’acqua.

2) De 350 persone circa che lavorano nello stabilimento possono ripartirsi presso a poco come segue:

uomini 30 addetti ai telai

“ 10 alle macchine di preparazione

“ 30 alla tintoria

” 20 a lavori diversi

“ 15 personale di servizio

“ 10 di amministrazione

donne 80 addette ai telai

“ 90 addette all’incannaggio, bobinaggio e orditura

….” 15 a lavori diversi

“ all’incannaggio e orditura per la tessitura a mano.

3) I 400 circa telai a mano si trovano sparsi nei comuni di Albiate, Carate, Verano, Marciano, Paina e Seveso; e in media si può calcolare che lavorino 8 a 10 mesi all’anno. Nel prossimo inverno metterò in attività nel comune di Cabiate un nuovo piccolo stabilimento di tessitura di 80 telai a mano con regolatore, che dovranno lavorare tutto l’anno [in sostanza c’era uno stabilimento ma c’erano anche dei telai nelle cascine, sparsi per le campagne].

4) In filati impiego organzino n. 16 a 40 a trama n. 12 a 44. Acquisto gli organzini n. 16 a 24 da Gioacchino Zoppi di Ranica, da Mioerry di C. di Albino, da Antonio e Andrea Ponti di Milano, e in mancanza di questi dalle filature svizzere; e per la tessitura a mano da diverse filature nazionali e specialmente da Fratelli Fumagalli di G. B. di Monza, da Domenico Helmes di C. di Napoli e da Giovanni Schoch di E. di Milano; acquisto le trame n. 16 a 32 quasi esclusivamente da Tomville, Aselmeyer & C. e da Antonio e Andrea Ponti; per i numeri fini dipendo assolutamente dalle filature svizzere.

5) Unisco uno specchietto delle cifre tolte dai miei registri, specificanti l’importanza o meno del mio commercio di esportazione sui diversi mercati. Gli articoli esportati per l’America sono identici a quelli che vengono consumati qui, servendo essi per quelle colonie italiane. Al contrario quelli per l’Africa, i quali si trovano esposti nella mia mostra, sono affatto speciali per l’Egitto e per le diverse provincie del Soudan [sic], i cui mercati mi viene riferito essere affatto nuovi per i tessuti italiani di cotone; i pochi affari fatti in passato in questi articoli mi ostarono non poche noie e sacrifici; ora però credo di avere quasi assicurato un discreto torrente d’affari, come lo attesta la cifra fatta in quest’anno, ma che si riferisce solo a questi ultimi mesi, e avendo attualmente per l’importo da 30 a 60 mila lire in commissione.

Nel commentare proprio i dati di questa lettera Roberto Romano, giustamente, fa presente che, visto il destinatario cui era indirizzata, i volumi e le cifre espressi potrebbero anche essere stati “gonfiati” ad arte, per accrescere l’importanza dell’esportazione di tessuti Caprotti verso l’America e l’Africa, oltre che verso Trieste e la Dalmazia, all’epoca stati esteri facenti parte dell’impero austroungarico. È comunque vero che già dai primi anni dopo l’Unità d’Italia, approfittando di una congiuntura estremamente favorevole, la Caprotti indirizza le proprie attenzioni all’esportazione, espandendosi con successo in America latina, Argentina soprattutto, dove fornisce a una folta popolazione di emigrati tessuti e colori simili a quelli conosciuti in patria. È altresì vero che, sempre dagli anni Settanta dell’Ottocento, la Caprotti tenta pure la via dell’Africa, dove ottiene piazzamenti lusinghieri anche se discontinui, ma senza che la marca della capretta raggiunga i successi americani.

In conclusione, si può dire che la partecipazione della Manifattura all’Esposizione è convinta e ben supportata, non volendo mancare a un avvenimento tanto importante anche se il genere di manifestazione – la benedetta Esposizione, come scriveva l’avo Giuseppe – non era del tutto nelle corde dei solidi Caprotti, per i quali evidentemente sconfinava nella perdita di tempo e denaro: alla domanda d’un amico facente parte della giuria se avesse gradito ottenere una medaglia d’oro, Giuseppe infatti di prim’acchito risponde che la cosa lo lascia tutt’affatto indifferente, salvo poi, ripensatoci, scrivere al medesimo precisando che sì, sarebbe così se si dichiarasse fuori concorso, ma avendo deciso di concorrere è ovvio per lui aspirare alla migliore ricompensa, qualora la giuria lo ritenga meritevole, ricompensa cui non intende rinunciare per favorire, eventualmente, qualche altro concorrente.

Medaglie d’oro non ne sono assegnate, ma d’argento sì, e come detto all’inizio la Manifattura ne ottiene una grazie a quei lusinghieri risultati che portano, qualche anno dopo, un giornalista parigino a portare lo stabilimento di Ponte Albiate ad esempio di moderna produttività, questa, certo, pubblicità di assai maggiore gradimento e spessore. Si bada comunque molto a far sì che la Caprotti appaia nel panorama nazionale come una piccola ma valente industria in continua crescita e incessante ricerca di nuovi mercati, nuove tendenze, nuove tecnologie che supportino il suo anelito al futuro.

Bibliografia:

Esposizione nazionale di Milano 1881, a cura di G. Lopez, Milano, 1981.

I. P. BARZAGHI, Milano 1881: tanto lusso e tanta folla. Rappresentazione della modernità e modernizzazione popolare, Cinisello Balsamo, 2009.

V. DUMESNIL, L’établissement Bernardo Caprotti di Giuseppe à Ponte Albiate (Prov. de Milan), in L’Encyclopédie Contemporaine illustrée, Paris, 15 septembre 1895.

R. ROMANO, I Caprotti, L’avventura economica e umana di una dinastia industriale della Brianza, Milano, 1980 (rist. 2008), pp. 171, 197.

ID., I Caprotti: aspetti privati, dal Risorgimento alla Seconda Guerra Mondiale, 08/11/2022.

ID., “Le ossa dei Caprotti”. I Caprotti e la Manifattura: le maestranze con il mio bisnonno Bernardo Caprotti, settembre 1924.

ID., “Le ossa dei Caprotti”. I Caprotti e le coop : Albiate, Bernardo Caprotti e le cooperative di mutuo soccorso (1907- 1920). Spunti dal libro.

ID., “Le ossa dei Caprotti”. La Manifattura Caprotti e la continuità: tessuti dall’Ottocento agli anni Ottanta del Novecento. Spunti dal libro.