Città sott’acqua, cicloni e migrazioni. Cosa ci aspetta se scompaiono i ghiacciai

di Milena Gabanelli e Francesco Tortora

In meno di un secolo il riscaldamento globale ha alterato le caratteristiche del ciclo dell’acqua come mai accaduto negli ultimi 50 milioni di anni. Con la rivoluzione industriale e tecnologica il pianeta è entrato in una nuova era, l’antropocene: significa che gli elementi fondamentali della Terra non seguono più i ritmi geologici, ma si adattano ai tempi dell’attività umana. La grande accelerazione si è innescata negli ultimi 70 anni con il forte incremento di CO2 immessa dall’uomo nell’atmosfera. Tra gli effetti più evidenti la progressiva e inarrestabile fusione dei ghiacciai, l’innalzamento del livello del mare e l’acidificazione degli oceani. Quali conseguenze per l’intera umanità?

I ghiacciai si fondono a ritmi record

L’acqua copre il 71% della superficie terrestre: il 97% si trova negli oceani, il 2,1% nelle calotte polari e nei ghiacciai, mentre lo 0,65% è concentrato in fiumi, laghi, falde acquifere e nell’atmosfera.

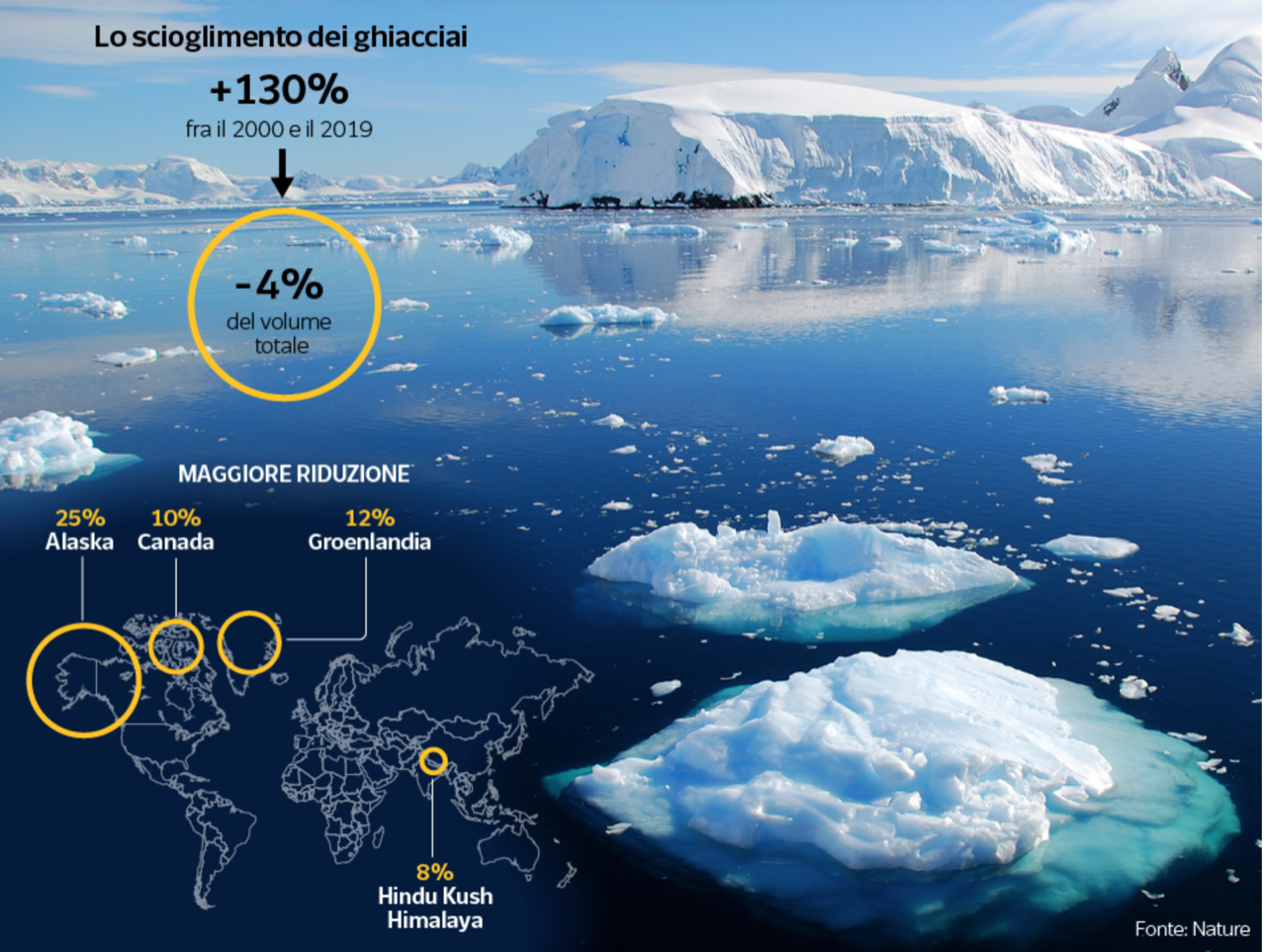

L’attuale fase di fusione dei ghiacciai è iniziata negli anni ’50, dapprima lentamente e poi con un ritmo sempre più veloce. Dalle ultime immagini della Nasa, relative a 217 mila ghiacciai (il 99,9% del totale) fra il 2000 e il 2019, si può stimare una fusione accresciuta del 130%, con una perdita del volume totale dei ghiacciai rilevati del 4%. La maggiore riduzione si è registrata in Alaska (25%), Groenlandia (12%), nelle estremità nord e sud del Canada (10%) e nel territorio dell’Hindu Kush Himalaya (8%).

La Groenlandia e «il punto di non ritorno»

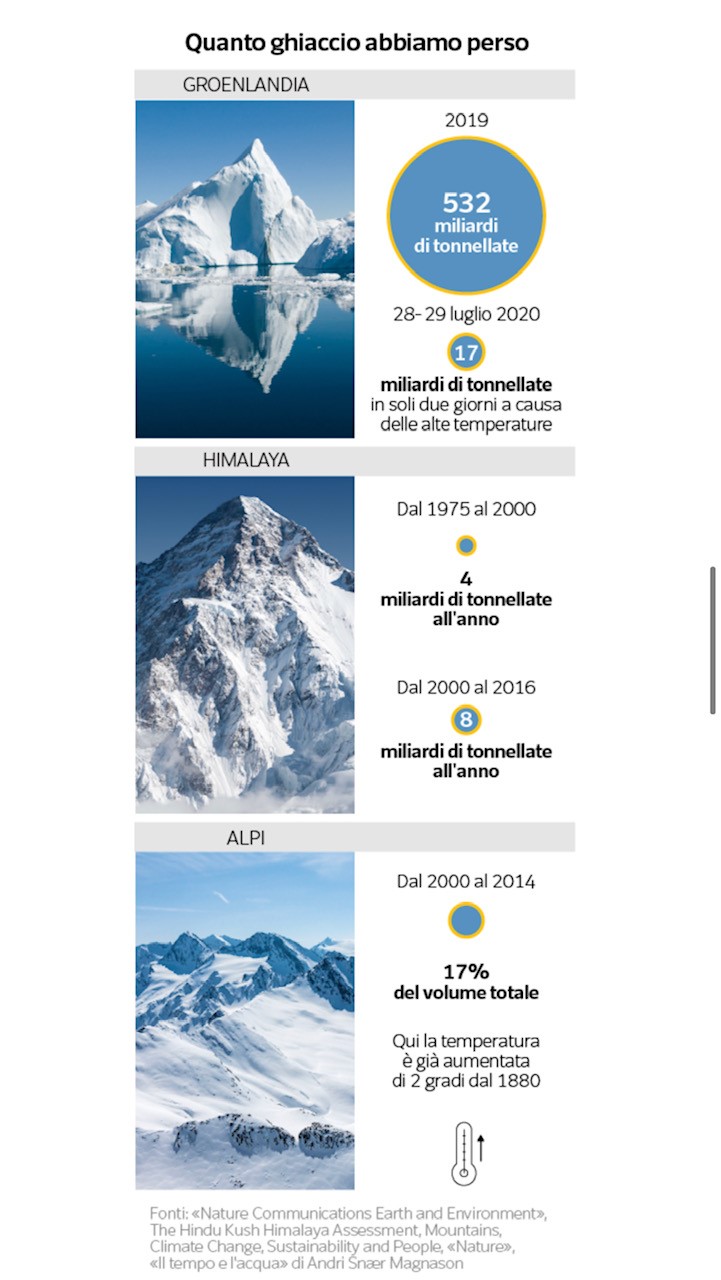

Negli ultimi mille anni l’evoluzione dei ghiacciai non è stata uniforme: in alcune zone si sono estesi, in altre si sono ridotti adattandosi alle oscillazioni climatiche. Oggi invece sono tutti in regressione. Tra i casi più critici, la Groenlandia e l’Hindu Kush Himalaya. Secondo uno studio pubblicato dalla rivista «Nature Communications Earth and Environment», in Groenlandia, che è la più estesa terra artica, si è raggiunto «il punto di non ritorno» ovvero la neve accumulata non riesce più a compensare la quantità di ghiaccio sciolto, e anche se il riscaldamento climatico si arrestasse la calotta glaciale continuerebbe a sciogliersi. Nel 2019 la Groenlandia ha perso 532 miliardi di tonnellate di ghiaccio, segnando un record millenario. Lo scorso luglio, a causa delle alte temperature, in soli due giorni (28-29 luglio) 17 miliardi di tonnellate di neve e ghiaccio sono diventate acqua e defluite nell’Oceano Atlantico. Ad agosto, per la prima volta nella storia, al posto dei cristalli di ghiaccio è scesa la pioggia. In media negli ultimi 20 anni lo spessore dei ghiacciai della Groenlandia si è ridotto di circa 50 centimetri l’anno.

Dall’Himalaya l’acqua per 1,6 miliardi di persone

Altro caso critico è quello dell’Hindu Kush Himalaya, macroregione ribattezzata «il Terzo Polo», formata da quasi 55 mila ghiacciai che alimentano 10 grandi bacini fluviali come il Mekong, il Gange, i grandi fiumi cinesi e l’Indo che attraversano otto nazioni dell’Asia meridionale tra cui Cina, India e Pakistan, fornendo acqua ed energia a un territorio dove vivono 1,65 miliardi di persone: «I ghiacciai — scrive Andri Snær Magnason ne Il tempo e l’acqua — assorbono le precipitazioni delle bufere invernali e delle piogge monsoniche per rilasciarle quando c’è bisogno di acqua, nei periodi di siccità. Questa attività mitigatrice si sta riducendo sempre più velocemente». Dal 1975 al 2000 i principali ghiacciai dell’Himalaya hanno perso 4 miliardi di tonnellate di ghiaccio all’anno, dal 2000 al 2016 la media è di 8 miliardi di tonnellate, con una riduzione di spessore media di circa 50 centimetri ogni 12 mesi. Secondo lo studio «The Hindu Kush Himalaya Assessment. Mountains, Climate Change, Sustainability and People», se il riscaldamento climatico aumenterà «solo» di 1,5 gradi Celsius rispetto all’epoca pre-industriale, dalla macroregione sparirà un terzo dei ghiacciai entro il 2100, che diventerebbero 2 terzi se invece si toccassero i 2 gradi. Questo causerà nel tempo la riduzione della portata dei fiumi himalayani, mentre la sovrabbondanza d’acqua nella stagione dei monsoni e la grave siccità in quella secca provocheranno crolli, inondazioni, la migrazione di milioni di persone einevitabili scontri geopolitici per il controllo dell’acqua.

Le Alpi si sciolgono più velocemente

I ghiacciai alpini si stanno sciogliendo a velocità doppia rispetto alla media mondiale. Secondo uno studio dei ricercatori dell’Università di Erlangen-Norimberga rilasciato a giugno dell’anno scorso, tra il 2000 e il 2014 i ghiacciai alpini hanno perso il 17% del proprio volume (circa 81 centimetri di spessore all’anno). Qui la temperatura è già aumentata di 2 gradi dal 1880. Il ritiro delle aree glaciali influenza l’idrologia delle zone alpine, provocando secche anche sui fiumi e laghi della Pianura Padana: «Se consideriamo gli scenari più catastrofici, ovvero in assenza di consistenti misure di adattamento — spiega Daniele Bocchiola, docente di Idrologia e Costruzioni Idrauliche al Politecnico di Milano — ci sarà un forte ritiro dei ghiacciai dalle Alpi entro il 2050. Per allora si troverà ghiaccio solo oltre a quote molto elevate. Verosimilmente oltre i 3mila metri».

L’innalzamento dei mari

La fusione dei ghiacciai continentali e polari ha causato negli ultimi 20 anni fino al 21% dell’innalzamento del livello del mare, circa 0,74 millimetri all’anno. Gli esperti prevedono che entro il 2100 gli oceani subiranno un innalzamento compreso tra i 30 cm e il metro mettendo a rischio metropoli e litorali in tutto il mondo, ovvero aree in cui vivono circa centoquindici milioni di persone. Secondo le proiezioni dell’Intergovernmental Panel on Climate Change, il principale organismo internazionale per la valutazione dei cambiamenti climatici, entro quella data città come Venezia e Giacarta rischiano seriamente di finire sott’acqua. Ma già entro il 2050, senza provvedimenti drastici contro il pericolo di inondazioni, l’IPCC segnala danni tra 1.600 e 3.200 miliardi di dollari per 136 grandi città costiere. Tra le più colpite ci sono anche New York, Mumbai, Tokyo, Shanghai, Miami, Rotterdam, Città del Capo.

Il riscaldamento e l’acidificazione degli oceani

Il riscaldamento globale a sua volta provoca la migrazione dei pesci, l’acidificazione dei mari e gli eventi estremi. Già oggi, secondo l’Agenzia Europea dell’Ambiente, ormai «il merluzzo, lo sgombro e l’aringa nel Mare del Nord migrano verso acque più fredde, seguendo la loro fonte di cibo: i copepodi». Uno studio pubblicato su Nature dimostra come gli oceani assorbano il 90% del calore in eccesso nell’atmosfera prodotto dalle emissioni antropiche. Più sale la temperatura, più gli oceani accumulano energia che deve essere liberata, provocando un aumento di intensità di uragani e cicloni tropicali, che diventeranno sempre più devastanti, visto che entro la fine del secolo la temperatura media dello strato più superficiale dei mari potrebbe aumentare da 1 a 4 gradi. L’acidificazione degli oceani, invece, è dovuta al fatto che il mare, assorbendo circa il 30% della C02 rilasciata dalle attività umane nell’atmosfera, abbassa il pH oceanico (già sceso da 8,2 a 8,1 su scala logaritmica). Entro la fine del secolo si prevede di arrivare a 7,7, valore mai raggiunto negli ultimi 25 milioni di anni. Tra le conseguenze più gravi: il degrado delle barriere coralline, habitat di almeno il 25% di tutta la biodiversità marina e la riduzione delle comunità di plancton che producono il 60% di tutto l’ossigeno del pianeta.

Una sfida ambiziosa

Ormai lo sappiamo che non esiste alternativa se non quella di ridurre drasticamente le emissioni di CO2. Nel 2020 sono diminuite del 6,4%, ma è un calo dovuto principalmente al Covid che ha limitato le attività economiche e sociali in tutto il mondo. L’accordo di Parigi sul clima firmato da 195 Stati ha come obiettivo di limitare l’incremento del riscaldamento climatico entro 1,5 gradi oltre i livelli pre-industriali. Vuol dire che le emissioni di CO2 dovranno essere azzerate entro i prossimi 30 anni. Gli scienziati dell’Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA) hanno calcolato che per creare un nuovo sistema energetico sostenibile e pulito occorre investire il 5% del Pil mondiale per diversi decenni (circa 4.400 miliardi di dollari all’anno), concentrandosi su produzione di energia solare, sfruttamento dell’energia termica, installazione di turbine eoliche, elettrificazione dei trasporti, risparmio energetico, conversione per il riscaldamento domestico globale. La sicurezza climatica creerebbe anche 122 milioni di posti di lavoro nel settore energetico entro il 2050.

Tutto ciò è riscontrabile ogni giorno, basta volersi guardare intorno!

O leggere qualche notizia sui giornali.