Alla morte del loro padre Bernardo, nel 1864, l’azienda passa ai due figli maschi, Giuseppe e Carlo. Quest’ultimo, però, è ancora minorenne perciò per i primi anni è il solo Giuseppe a dirigerla. Nel 1868, liquidato l’asse ereditario di madre e sorelle, i due fratelli decidono di mantenere per nove anni la comunione di tutti i beni lasciati loro dal padre, compresa quindi la Caprotti. E tale decisione è assolutamente necessaria per poter affrontare i molti problemi che le contingenze nazionali e internazionali del periodo, principalmente per quanto riguarda l’approvvigionamento della materia prima, presentano a ogni realtà produttiva che da esse strettamente dipende.

Inoltre, l’azienda è ancora improntata su un sistema di produzione quasi preindustriale: pochi e semplici macchinari, molti magazzini, operai-contadini che tessono soprattutto a domicilio. Nel 1866 sono circa 1500. Giuseppe e Carlo intraprendono un capillare progetto di meccanizzazione dell’azienda per portarla a livelli competitivi sul mercato.

Quando però Carlo, nel 1872, sceglie di staccarsi dalla società con molto anticipo (solo tre anni dopo l’accordo) e, di conseguenza, chiede la liquidazione della sua parte, Giuseppe deve caricarsi di un debito pari a 150.000 lire da pagarsi in sette rate fino al 1875, e che lo costringe a ipotecare i suoi beni agricoli (ROMANO, p. 27). L’impegno finanziario è molto gravoso, il Caprotti deve forzatamente chiedere un prestito, che gli viene concesso su base novennale dal devoto impiegato Mauro Rho, il quale in questo modo si ritrova socio della ditta (ovviamente con potere decisionale secondario rispetto a quello di Giuseppe).

A questo punto Giuseppe riparte con una serie di importanti investimenti: un nuovo, vasto locale ad uso tintoria, un nuovo salone di tessitura in cui fa installare altri 132 moderni telai, arrivando così, nel 1885, a qualcosa come oltre 300 macchinari fra telai e macchine preparatorie.

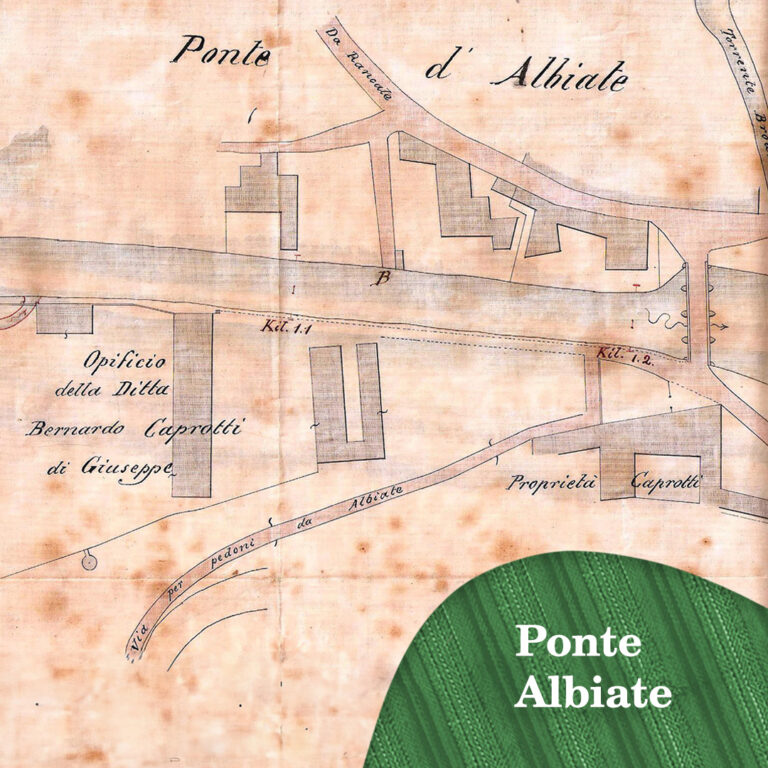

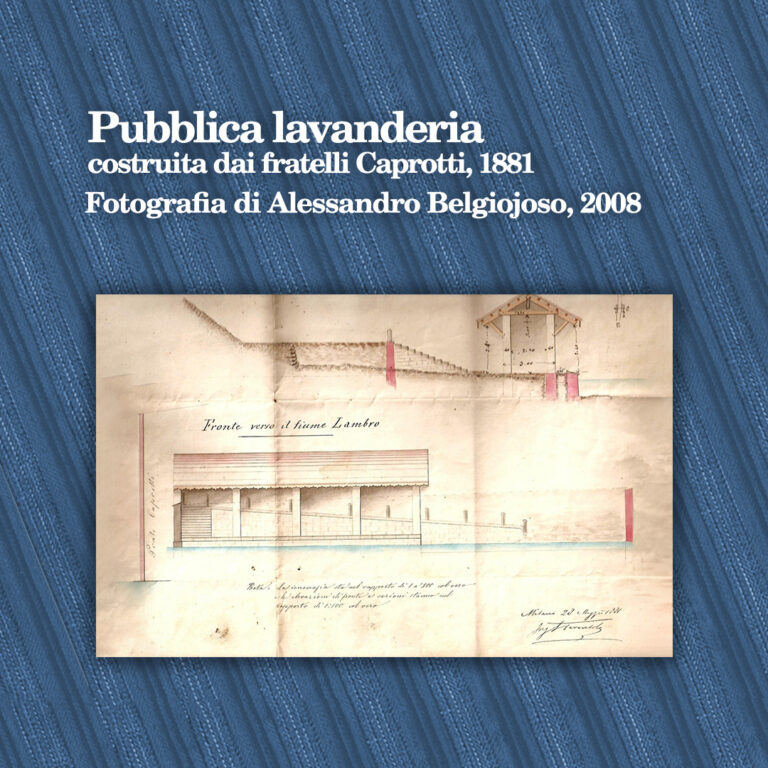

Questa crescita esponenziale di macchinari produttivi necessita di energia, di forza motrice, che oltre ad evitare le pericolose interruzioni di lavoro avrebbe anche consentito di diminuire le spese di produzione. In tale prospettiva, Giuseppe inizia subito ad adoperarsi per ottenere una derivazione del fiume Lambro che garantisca una maggiore portata d’acqua al suo stabilimento, terminata nel 1881. Poiché il Comune di Albiate cede parte dei suoi terreni vicino a un guado del fiume per permettere tale derivazione, Giuseppe s’impegna a costruire una lavanderia pubblica con accesso al guado, di cui ci sono rimasti documentazione e disegni e che verrà terminata dai suoi figli. Grazie alla maggiore portata d’acqua, viene installata prima una grande ruota idraulica e, solo tre anni dopo, nel 1884, una caldaia della Franco Tosi che dovette richiamare interi paesi al suo passaggio, trasportata da un carro appositamente costruito trainato da 16 cavalli, cui si aggiunge pochi mesi dopo anche la motrice. Non fu meno curata l’illuminazione, che dopo avventure quasi comiche colle lampade a petrolio finì per servirsi della versione più moderna ed efficace, l’elettricità.

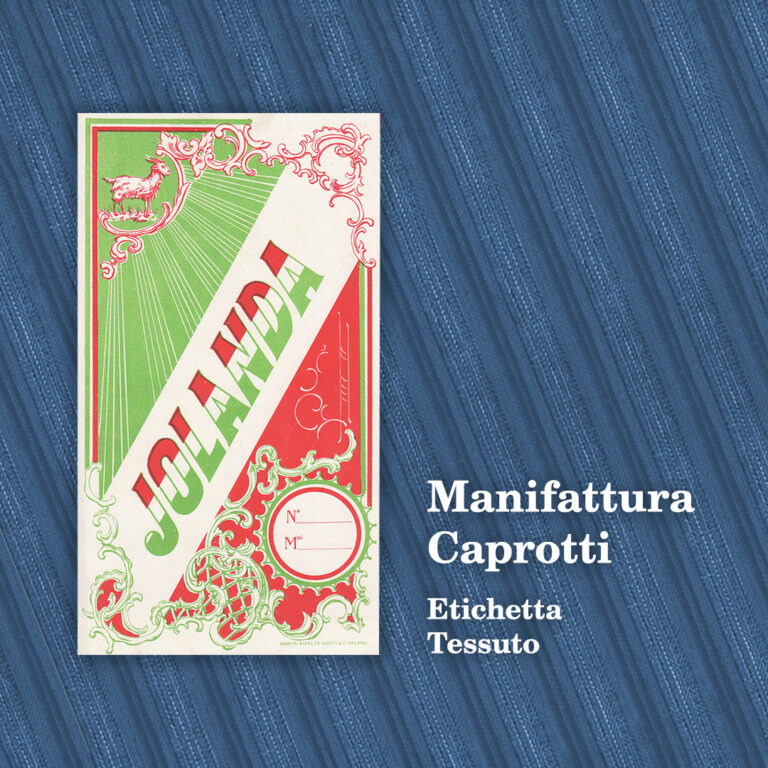

Giuseppe ha in mente un’idea, un’idea che gli fa spendere migliaia di lire in un periodo in cui il mercato del cotone, soprattutto dal punto di vista del mercato interno, comincia a incontrare notevoli difficoltà: e l’idea è l’espansione oltremare, portare i propri prodotti nelle Americhe, terre d’immigrati italiani, e in Africa, mercato praticamente vergine. “I registri della ditta documentano che i tessuti prodotti ad Albiate negli anni successivi arrivano regolarmente in Argentina, in Uruguay, in Perù, in Brasile. Il marchio di fabbrica è il disegno di una capra, a cui Giuseppe dedica grande attenzione, con l’intento di imprimerlo nella memoria dei clienti di origine italiana che, al di là dell’Atlantico, desiderano modelli simili a quelli venduti in patria.” (CAPROTTI, Le ossa dei Caprotti, p. 24).

Fonti:

Albiate (MB), Villa San Valerio, Archivi di Villa San Valerio, Archivio della Manifattura Caprotti, Archivio di Giuseppe Caprotti (1837-1895).

Bibliografia:

G. CAPROTTI, “Le ossa dei Caprotti. Una storia italiana”, Milano, 2024/3.

R. ROMANO, “I Caprotti. L’avventura economica e umana di una dinastia industriale della Brianza”, Milano, 1980 (specialmente pp. 28-31).

G. CAPROTTI, “Mostra: la meccanica della Manifattura Caprotti”, 09/10/2024.

ID., “Le ossa dei Caprotti”. I Caprotti e l’acqua: il cotonificio a Ponte Albiate, 1840 – 2000. Spunti dal libro.

ID., “Le ossa dei Caprotti”. I Caprotti e i tessuti: Jolanda, Marina e la capra Caprotti, 1840 – 1918. Spunti dal libro.

ID., “La famiglia Caprotti, innovazione e tradizione in una manifattura italiana: Albiate e la Svizzera”, 09/10/2024.

ID., “La famiglia Caprotti, innovazione e tradizione in una manifattura italiana: operai dal carcere di San Vittore”, 13/10/2024.

E. SÀITA, “I Caprotti : aspetti privati, dal Risorgimento alla Seconda Guerra Mondiale”, 08/11/2022.