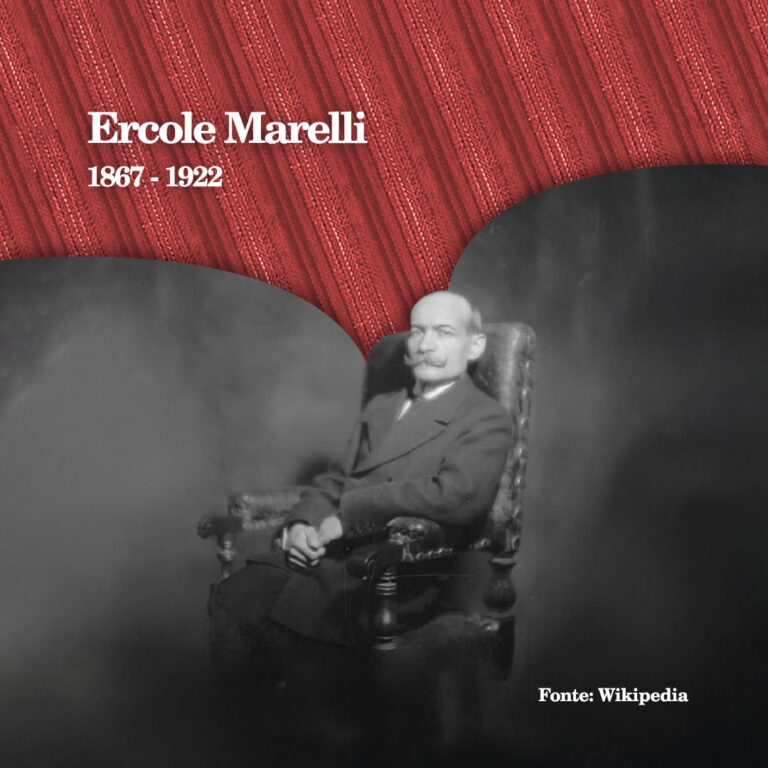

Il confronto tra la Ercole Marelli e la Manifattura Caprotti evidenzia non solo le differenze nei settori industriali – la Marelli, fondata nel 1899, opera nel settore elettromeccanico, la Caprotti, nata come industria nel 1840, opera in quello tessile -, ma anche come diverse strategie aziendali possano portare a successi duraturi in contesti economici variabili. Entrambe rappresentano storie significative dell’industria italiana, ognuna con il proprio retaggio unico, ed esplorare le loro storie offre spunti interessanti sulle dinamiche economiche e sociali in Italia.

Entrambe le aziende, infatti, hanno visto periodi di crescita significativi durante l’Ottocento. Tuttavia, la Marelli ha dovuto affrontare sfide legate a ben due riconversioni industriali post-belliche e alla competizione internazionale nel campo della tecnologia, mentre la Caprotti ha dovuto adattarsi a cambiamenti nelle mode e nelle preferenze dei consumatori. Tutt’e due hanno vinto le loro sfide, in modi e tempi diversi, evolvendosi nel tempo e riuscendo a mantenere saldi i propri valori fondamentali.

I modelli di produzione sia della Marelli sia della Caprotti sono stati influenzati da contesti storici e economici significativi ispirati o aiutati dal modello statunitense, come il fordismo e il Piano Marshall.

La Marelli ha adottato il modello fordista, caratterizzato dalla produzione di massa e dall’uso di linee di assemblaggio. Questo approccio, sviluppato da Henry Ford negli anni ’10 del Novecento, ha rivoluzionato il modo di produrre automobili e non solo, consentendo una maggiore efficienza e una riduzione dei costi. Il fordismo si basa su tre pilastri: standardizzazione dei prodotti, divisione del lavoro e automazione. La Marelli ha implementato questi principi per migliorare la produttività e la qualità dei suoi prodotti, rendendoli competitivi a livello globale.

La Caprotti, grazie ai contatti di mio nonno Peppino attraverso la moglie Marianne, ha beneficiato del Piano Marshall alla fine negli anni ’40, un programma di aiuti statunitensi che mirava a ricostruire l’Europa post-bellica fornendo fondi e risorse per modernizzare le industrie, consentendo loro d’investire in tecnologie moderne e quindi ristrutturare i propri processi produttivi, aumentando così la propria competitività sul mercato.

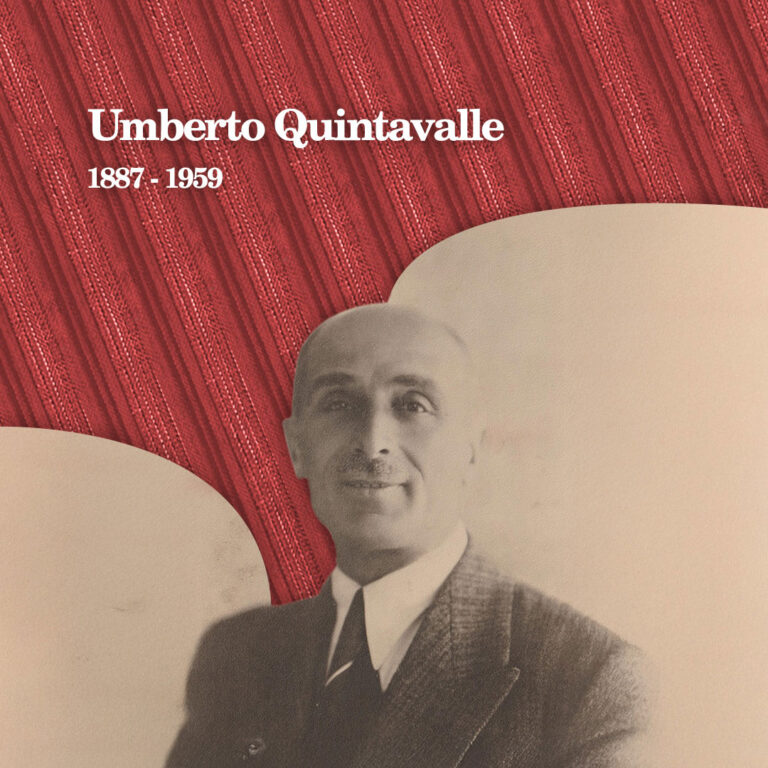

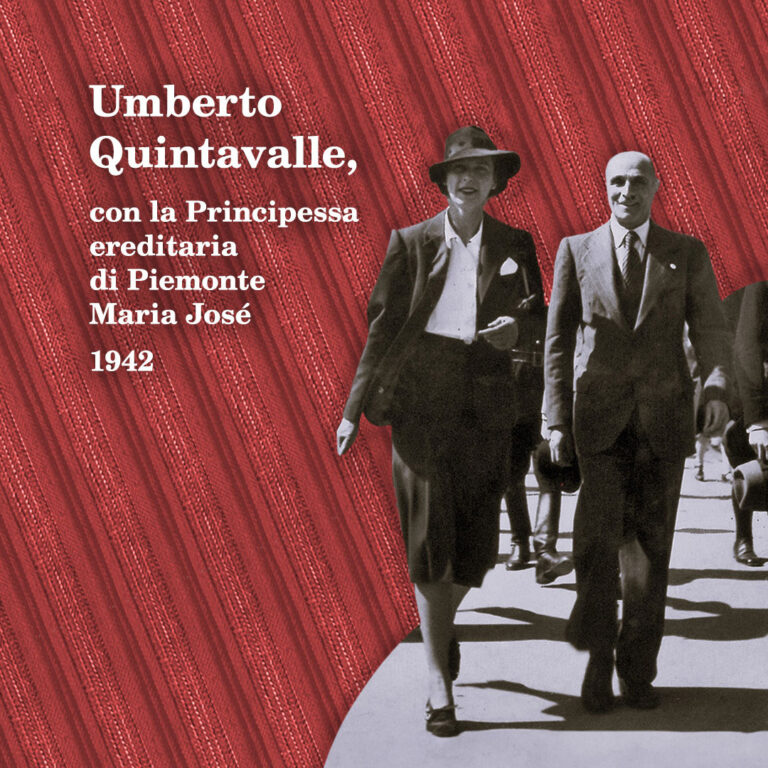

Infine, l’appartenenza allo stesso ambito sociale, in quanto industriali, significa non soltanto intrecciare relazioni d’affari, ma anche frequentare gli stessi ambienti e partecipare degli stessi valori morali e culturali. E questo porta, con naturalezza, ad unioni matrimoniali tra famiglie che rafforzavano sia gli affari sia i legami sociali. Questo succede anche fra Marelli e Caprotti, quando Luisa, una figlia di Umberto Quintavalle, che col fratello Bruno Antonio aveva preso in mano l’azienda di Ercole Marelli, di cui il secondo era genero, sposò Guido Venosta e con lei ebbe mia madre Giorgina. Il bisnonno Umberto, dal canto suo, aveva sposato Adele Portaluppi, sorella di Piero, architetto di chiara fama e progettista di alcuni dei più begli edifici di Milano e non solo, in quel continuo incrocio di rapporti di amore, amicizia, connubio che da sempre caratterizza la borghesia.

N.B. : nel solco della continuità Esselunga avrà una forte impronta statunitense, sia alla nascita che nel prosieguo del suo percorso.

Bibliografia:

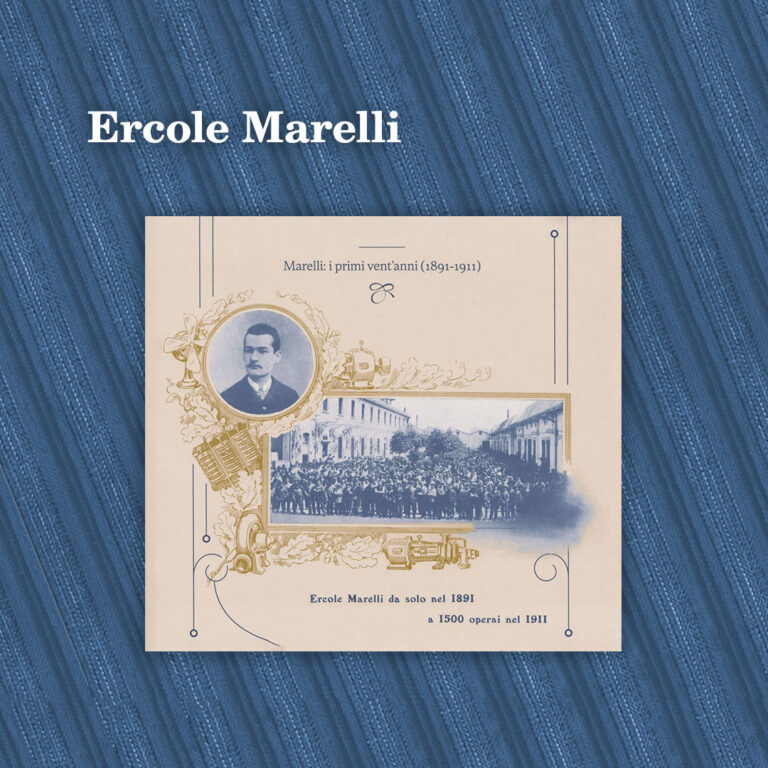

M. MAGAGNINO, L’imprenditore inatteso. Marelli: i primi vent’anni (1891-1911), Verona, 2024.

G. CAPROTTI, Le ossa dei Caprotti, una storia italiana, Milano, 2024/3