Redatto nel 2011, aggiornato l’8 novembre 2022

Sopra : i nastrini dell’uniforme di mio nonno Giuseppe Caprotti, detto Peppino.

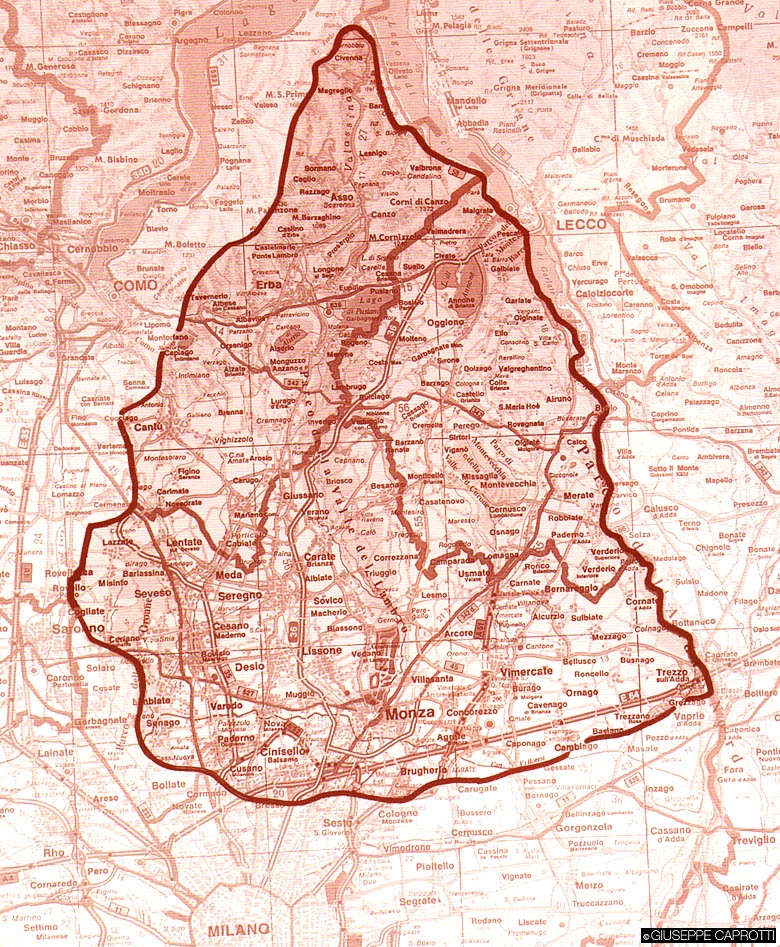

Il contesto, una definizione di Brianza

Riteniamo doveroso e utile alla comprensione del contesto della pubblicazione, introdurre il documento riguardante la famiglia Caprotti (a cura della dottoressa Eleonora Sàita), trascrivendo la definizione di Brianza riportata da la “storia della Brianza”, Cattaneo Editore, Oggiono (LC), 2007

Giuseppe Caprotti, 2009.

I 154 Comuni della Brianza

Ricercare i precisi confini territoriali della Brianza è un’operazione impropria dal punto di vista storico oltre che opinabile sul piano metodologico. Tant’è che tradizionalmente, convivono diverse “idee” di Brianza, ciascuna con le proprie ragioni. Tuttavia, dovendo fornire agli autori della presente opera una traccia dell’ambito geografico cui attenersi per le loro ricerche, abbiamo dovuto scegliere.

Ci è sembrato utile, a tale scopo, adottare i confini dell’attuale Contado della Martesana, come li indica Ignazio Cantù nelle “Vicende della Brianza e dé paesi circonvicini”, con le sue 12 Pievi alle quali facevano capo 157 chiese. Il Contado, unitamente alla Corte di Monza, avrebbe poi dato corpo, nella tradizione locale, alla Brianza più estesa dal punto di vista territoriale.

Sulla base di questa impostazione e con alcune ragionevoli modifiche (esclusione delle terre oltre Adda già delle Pievi di Brivio e di Garlate e inserimento di tutti i Comuni della odierna Provincia di Monza e della Brianza), siamo pervenuti al concetto geografico di Brianza che, pur con tutti i limiti di cui alle premesse, proponiamo ai nostri lettori. Nei suoi confini, delineati sulla cartina della contro copertina, risultano compresi 154 Comuni delle Province di Como, Lecco, Monza e Brianza, Milano. Se qualcuno di essi, sulla base di una diversa interpretazione, si sentisse indebitamente coinvolto e qualcun altro escluso, ce ne scusiamo.

| Agrate Brianza

Aicurzio Airuno Albavilla Albesecon Cassano Albiate Alserio Alzate Brianza Annone Brianza Anzano del Parco Arcore Arosio Asso Barlassina Barni Barzago Barzanò Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bosisio Parini Bovisio Masciago Brenna Briosco Brivio Brughiero Bulciago Burago Molgora Busnago Cabiate Caglio Calco Cambiago Camparada Cantù Canzo Capiago Intimiano Caponago Carate Brianza Carimate Carnate Carugate Carugo Casate Novo Caslino d’Erba Castello Brianza Castelmarte Cassago Brianza CavenagoBrianza Ceriano Laghetto |

Cernusco Lombardone

Cesana Brianza Cesano Maderno Cinisello Balsamo Civate Civenna Cogliate Colle Brianza Concorezzo Cornate d’Adda Correzzana Costamasnaga Cremella Cucciago Cusano Milanino Desio Dolzago Ello Erba Eupilio Figino Serenza Galbiate Garbagnate Monastero Garlate GiussanoImbersago Inverigo Lambrugo Lasnigo Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate Lissone Lomagna Longone al Segrino Lurago d’Erba Macherio Magreglio Malgrate Mariano Comense Meda Merate Merone Mezzago Misinto Missaglia Molteno Monguzzo Montevecchia Monticello Brianza Montorfano Monza |

Muggiò

Nibionno Nova Milanese Novedrate Oggiono Olgiate Molgora OlginateOrnago OrsenigoOsnago Paderno d’Adda Paderno Dugnano Perego Pescate Ponte Lambro Proserpio Pusiano Renate Brianza Rezzago Robbiate Rogeno Roncello Ronco Briantino Rovagnate Santa Maria Hoè Senago Seregno Seveso Sirone Sirtori Sormano Sovico Suello Sulbiate Tavernerio Trezzo d’Adda Triugio Usmate Velate Valbrona Valgreghentino Valmadrera Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Verderio Inferiore Verderio Superiore Viganò Villasanta Vimercate |

Titolo originale: “Un’amministrazione interna industriale perfetta”, Il “côté privé” dei Caprotti (secoli XIX – XX)

Eleonora Sàita

Premessa

Le filature meccaniche di cotone, diffuse in tutto il territorio già dalla prima metà dell’Ottocento, non diversamente dalle filande di seta dei distretti comaschi impiegavano soprattutto manodopera femminile e infantile, ma in queste zone, contrariamente al ciclo della seta, la tessitura a domicilio coinvolgeva anche i maschi adulti (motivo che, fra l’altro, tardò la meccanizzazione e la concentrazione dei processi di produzione in fabbrica rispetto alla filatura).

La seta, tuttavia, era e rimase sempre un investimento redditizio in tutta la Brianza. A metà Ottocento, l’ingegner Giulio Sarti scriveva che Nell’arte di coltivar gelsi e di allevar bozzoli l’esperienza antica ci tiene in buone condizioni di concorrenza con qualunque altra nazione, e tanto più fin che gli elevati prezzi di questa materia prima renderanno l’allevamento dei bozzoli una delle più convenienti nostre produzioni, che riunisce in sé con raro vantaggio un’utile coltivazione del suolo ed una industria facile ed estesa (1) .

Per questo motivo si può dire che qualunque proprietario terriero, anche se non industriale serico o setaiolo di professione, come i Caprotti, teneva molto a coltivare i pregiati gelsi sulle sue terre, onde nutrire quei bachi attentamente allevati e curati dai coloni nelle bigattiere di cui erano dotate praticamente tutte le cascine, quale fonte alternativa di sicuro reddito.

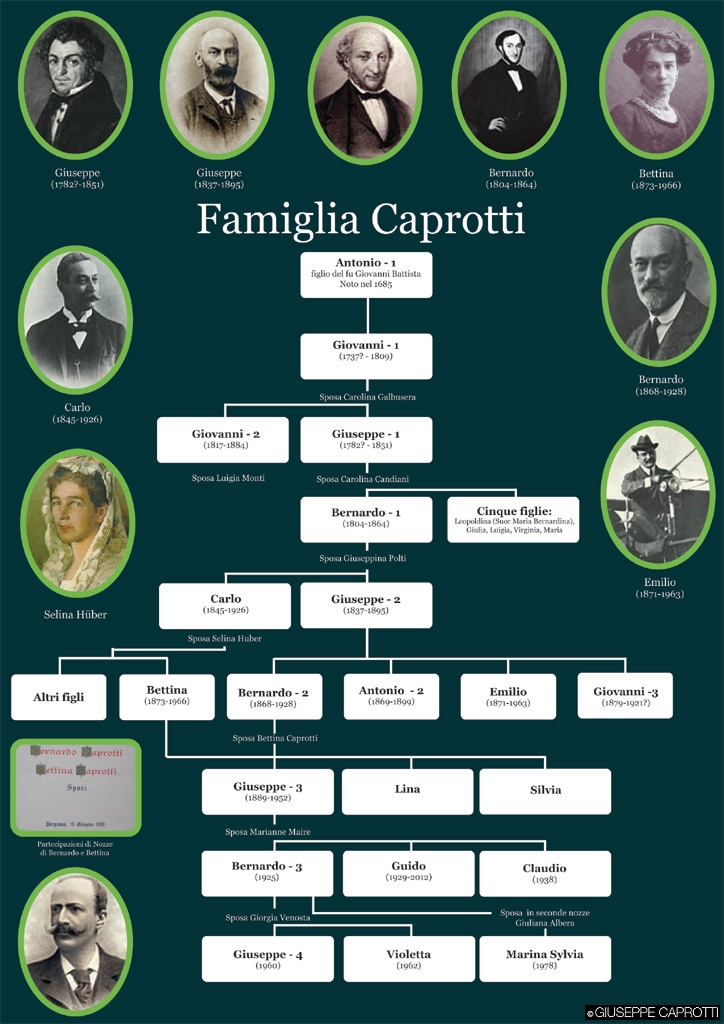

I Caprotti

Il nome Caprotti compare nella zona albiatese alla fine del Seicento. Le fortune di famiglia dovettero essere saggiamente gestite nel tempo, soprattutto tra la fine del secolo successivo e gli inizi dell’Ottocento, e come spesso succedeva all’epoca, furono con buona probabilità i terreni a fornire il capitale necessario per intraprendere un’attività di tipo industriale nel campo cotoniero. Nel corso di quel secolo, infatti, la Bernardo Caprotti di Giuseppe (2) conobbe un notevole e continuo sviluppo, alimentato anche dal ricorso alle più moderne tecniche di produzione e gestione e all’uso degli ultimi ritrovati nel campo della meccanica.

(1) G. Sarti, Su lo stato del setificio in Italia, in Il Politecnico. Repertorio di studi applicati alla prosperità e cultura sociale, volume VII, Milano, 1844, pp. 514 – 522; p. 521.

(2) Ragione sociale registrata nel 1840, mantenuta sino alla trasformazione in società anonima nel 1907.

Le proprietà terriere

I Caprotti, quindi, furono proprietari di terre, che si trovavano pressoché esclusivamente ad Albiate e, in genere, nel territorio dell’antica Pieve di Agliate di cui il paese faceva parte.

Circoscrizione amministrativa ed ecclesiastica antichissima, la pieve faceva capo alla località di Agliate, e nei primi secoli del basso Medioevo veniva amministrata da un conte, titolo che, all’epoca, spettava alla famiglia Confalonieri. Nel compartimento territoriale dello stato di Milano, edito il 10 giugno 1757, la pieve contava 24 comuni, tra cui Albiate, Besana, Briosco, Giussano, Renate, Sovico, Triuggio, Veduggio, né le cose cambiarono quando, tramontato l’antico ducato di Milano e instaurata la Repubblica Cisalpina, la pieve coi suoi 24 comuni risulta, nel 1791, appartenere all’VIII distretto censuario della Provincia di Milano (3).

(3) Vedi Lombardia storica, Le istituzioni del territorio lombardo – Civita, schede Agliate (Carate Brianza, MI), pieve di Agliate sec. XIV – 1757 e pieve di Agliate 1757 – 1797, a cura di CAeB – Cooperativa Archivistica e Bibliotecaria, , risorsa Internet verificata il 6 febbraio 2009. Dalle Risposte ai Quarantacinque quesiti della Real giunta del censimento del 1751 emerge che il comune, appartenente alla pieve di Agliate, contava circa 500 anime. L’apparato amministrativo era costituito dall’assemblea di tutti i capi di casa della comunità, convocata in piazza almeno una volta all’anno in occasione della pubblicazione dei riparti e del rinnovo delle cariche comunitarie, da un console, tutore dell’ordine pubblico, e da un sindaco, responsabile della gestione degli interessi della comunità, entrambi eletti a pubblico incanto dall’assemblea e coadiuvati da due deputati: mentre il sindaco, occupandosi della cura delle pubbliche scritture, ricopriva anche la carica di cancelliere, ai due deputati, detti anche “fattori”, era affidata la vigilanza sulla ripartizione dei carichi fiscali. Un esattore, scelto con asta pubblica e nominato dall’assemblea, si accollava infine tutte le operazioni connesse alla riscossione delle imposte.

La planimetria settecentesca riportata nella pagina precedente, infatti, mostra la rilevazione catastale del territorio di Albiate a fini censuari. Ai numeri che contrassegnano ogni singola porzione rilevata corrisponde la descrizione scritta in appositi registri compilati negli uffici catastali (oggi conservati presso l’Archivio di Stato di Milano). Secondo una prassi consolidata già all’epoca dei catasti teresiani, nelle mappe veniva indicata anche la presenza di alberi a coltura pregiata, segnatamente gelsi.

Gli edifici del paese di Albiate sono ben visibili, e così la proprietà di Villa San Valerio, l’oratorio omonimo (contrassegnato da un quadratino crociato sulla destra), gli edifici che gli stanno proprio davanti (nn. 154 – 156), il giardino (nn. 141 – 137), e il resto della grande tenuta, che giunse, forse con pochi cambiamenti, in mano ai Caprotti(4).

Questi, che dalla terra iniziarono, della terra fecero una sorta di capitale di riserva per essere in grado di passare, senza troppe preoccupazioni, dal commercio al macchinismo industriale, per poi ampliare ancor di più la consistenza dell’impresa. Per gran parte dell’Ottocento, infatti, ben poche furono le banche disposte a finanziare le imprese industriali, e non esisteva uno Stato pronto a salvare dalla rovina un’azienda che si fosse esposta troppo nei suoi investimenti, né molti erano, a loro volta, i ricchi esponenti della borghesia disposti a correre il rischio dell’associazione in campo industriale. Ecco perché i Caprotti, e molti come loro impegnati nel settore tessile, escogitarono un “fattore sostitutivo privato” (il patrimonio terriero) che consentisse d’intraprendere e continuare l’attività industriale senza il timore di venire travolti e schiacciati dal meccanismo, ancora poco conosciuto, che mettevano in moto (5).

Non è quindi un caso che già Giuseppe 1 di Giovanni Caprotti, il primo a impiantare quella definibile come una vera e propria attività industriale, procedesse a consistenti acquisti di terreni, in genere assai piccoli, ma molto pregiati e ricercati soprattutto se forniti di gelsi per l’allevamento dei bachi da seta; ai primi del Novecento l’estensione del patrimonio era di circa 140 ettari per un valore di 410.000 lire, composto per la maggior parte da terreni agricoli e da ben pochi fabbricati di tipo urbano (6).

Le terre venivano particolarmente curate, e la vendita dei loro prodotti doveva rendere bene, anche se la quasi totale perdita dei registri relativi non permette uno studio analitico della redditività. Una volta acquistate poi ci si pensava bene prima di venderle: anzi, neppure negli anni critici della Caprotti società anonima, agli inizi del Novecento, pare che i Caprotti, sebbene assillati da gravi problemi di liquidità, intaccassero i beni terrieri, ricorrendo piuttosto all’iscrizione di ipoteche per ottenere prestiti (7).

(4) Tavola censuaria del territorio di Albiate pieve di Agliate, secolo XVIII/secolo XIX, Albiate, Villa San Valerio, Airoldi conti di Lecco, Archivio di Casa, busta 2, fascicolo 3.

(5) Romano 1980, p. 212.

(6) Ibidem, pp. 213 – 214.

(7) Ibidem, pp. 214 e 217.

La produzione veniva attentamente seguita, soprattutto quella dei bozzoli di seta e della foglia di gelso, e la “famigliarità” dell’azienda faceva sì che lo stesso personale –proveniente per lo più da quelle terre stesse, e che a quelle terre ritornava stagionalmente per i lavori agricoli – si trovasse più o meno impegnato nella gestione.

Paradigmatica, al proposito, la lettera che l’impiegato G. Brambilla scrisse il 29 giugno 1864 a Giuseppe 2 Caprotti, appellato, con confidenziale rispetto, signor Peppino, a proposito degli effetti dell’impiego della foglia giapponese nell’allevamento dei bachi (8):

Preg[iatissim]o sig[nor] Peppino/(…)/Siccome, il Suo Signor Papà, ricevuta di m[issiva] 27 corr[ente], dice di scrivergli se la n[ostr]a semente è eguale a quella del fattore di Buffalora, mentre glie lo dicevo appunto nella med[esim]a lettera; così a scanso d’ecquivoci

Il terzo Giuseppe, figlio di Bernardo 2, il quale pure non trascurava assolutamente la sua azienda, si preoccupò altresì d’introdurre nei suoi possedimenti un’ampia diversificazione produttiva specialmente in direzione delle colture ortofrutticole, spezzando la classica triade frumento – granturco – avena che dominava il paesaggio agrario di quelle regioni, abbonandosi a moltissime riviste specializzate e fornendo la sua biblioteca di numerosi trattati d’agricoltura, a testimonianza della serietà delle sue iniziative in campo agricolo (9).

Possedere la terra – tanta terra – significava anche avere voce importante nelle comunità ove queste terre si trovavano, esserne partecipi – Bernardo 2 Caprotti, a fine Ottocento, fu sindaco di Albiate –, rivestire in essa un ruolo non da poco e avere una precisa connotazione sociale, non foss’altro perché buona parte della popolazione locale lavorava e abitava quelle terre, quindi pagava affitti, forniva manodopera e prodotti. Nel caso dei Caprotti, poi, le persone potevano anche lavorare nella loro azienda o per la loro azienda, oltre a essere contemporaneamente loro fittavoli e contadini: tanto per dare una misura indicativa, alla fine dell’Ottocento solo nelle cascine di Albiate e Triuggio i nuclei familiari di quasi 900 persone che vi abitavano traevano il loro sostentamento, totale o parziale, dalle coltivazioni di terreni appartenenti ai Caprotti; e ancora per dare una misura, nel censimento generale della popolazione italiana del 1881 gli abitanti di Albiate erano 1878 (10).

(8) Albiate, Villa San Valerio, Archivio Caprotti (d’ora in poi AC), busta 121, fascicolo 5, 1864 giugno 29, Ponte Albiate.

(9) Romano 1980, p. 216.

(10) Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, Direzione generale della Statistica, Censimento della popolazione del Regno d’Italia al 31 dicembre 1881, Roma, 1883.

Cultura, educazione, rapporti famigliari

Lettere, biglietti, pagelle scolastiche, conti, appunti su interessi culturali, fotografie, molte cose possono parlarci dell’ambito in cui vissero i Caprotti e dei rapporti che li legavano ( gli archivi sono anche stati oggetto di una mostra, ad Albiate).

La famiglia era una tipica famiglia del milieu sociale provinciale, comunque considerata fra i maggiorenti locali, tanto da venire invitata ai trattenimenti che si davano alla Villa reale di Monza (11), e di tale milieu sociale recava tutti i crismi tipici dell’epoca. I rapporti tra membri della famiglia, per quanto affettuosi e amorevoli potessero essere, erano comunque sempre improntati all’interesse economico, che su tutto sovrastava, compresa l’educazione della prole, impostata su criteri severi e pianificata quasi come un regolamento d’impresa per preparare degni successori, più che alla dinastia, al lavoro, che ne era blasone, piacesse o meno: Carlo 1 Caprotti, ormai anziano, scriveva al nipote di divertirsi, fin che ne aveva l’età (io fui uno stupido bue da lavoro) (12).

Non deve quindi stupire, all’interno del nucleo famigliare, la coesistenza di saldi legami affettivi con litigiosità, conflitti, sgarberie e odi decennali, magari pure trasmessi al pari di un’eredità, intrecciati com’erano agli interessi che legavano i membri della famiglia alla ditta, quell’entità che era indissolubile dall’identità della famiglia stessa (13).

(11) Si veda l’invito a un ballo di corte inviato a Giuseppe Caprotti in data 15 ottobre 1875, in AC, busta 121, fascicolo 7

(12) Ibidem, busta 140, fascicolo 1, Cartolina di Carlo Caprotti al nipote Giuseppe, 19 marzo 1923.

(13) Romano 1980, p. 233 sg.

Tra lavoro e lavoro, tuttavia, i Caprotti riuscivano a trovare il tempo per sviluppare qualche interesse, se non proprio per coltivarlo, anche se non furono mai dei dotti o dei dilettanti di talento. Il terzo Giuseppe, ad esempio, oltre ad abbonarsi contemporaneamente a non meno d’una cinquantina di riviste che andavano dai periodici economici a quelli politici e d’informazione alle riviste di storia militare (e occupato com’era a dirigere la sua impresa, non si sa dove trovasse il tempo di leggerle tutte), nutrì una vera passione per i libri, formandosi una ricca biblioteca con volumi di narrativa e soprattutto di saggistica (dall’economia alla filosofia); fu inoltre zoologo (collezionava uccelli impagliati), appassionato numismatico e interessato all’antiquariato, i cui pezzi gli venivano procurati da noti esploratori (14).

Un’ultima parola va dedicata alle donne, le quali in tale contesto avevano un loro posto preciso, ancorché limitato: potevano essere infatti un investimento produttivo – una moglie, che giungeva corredata di dote – o improduttivo, se non dannoso – una figlia o una sorella da sposare, cui quindi doveva essere assegnata una dote. In quest’ultimo caso, le Caprotti non subivano destini molto diversi dalle altre appartenenti al loro ambito sociale, quello, ripetiamolo, di un’imprenditoria ricca ma non ricchissima, e non disposta a scialare o arrischiare denari e sostanze inutilmente. La loro quota di patrimonio – ché questo, poi, era una dote – era solitamente limitata alla legittima (ove la sostanza libera veniva destinata per testamento ai soli maschi), convertita in denaro e pagata, a rate, il più tardi possibile. Continue sono quindi le lettere di lamentela delle sorelle sposate sempre in attesa del saldo della dote, ma il loro atteggiamento, com’era loro precisa educazione, era infine di passiva acquiescenza a quello che era sempre definito “l’interesse della famiglia”, anche se spesso era solo prepotenza di padri, figli e fratelli; se proprio erano esasperate, la loro massima reazione era invocare i fulmini del cielo su coloro che le offendevano (15).

Il loro ruolo, d’altronde, era fondamentale, non solo quali mogli e soprattutto madri – quindi prime educatrici della prole -, ma anche quale mezzo di affermazione sociale: a loro infatti era demandata la cura dei rapporti sociali nella loro più ampia accezione, e nelle forme, diciamo così, socialmente costituite.

Non diversamente dall’aristocratico, infatti, anche il borghese, per legittimarsi a pieno come figura in tutto e per tutto degna di appartenere all’élite dirigente, aveva bisogno di estetizzarsi, di affinare i propri modi, di fornire le proprie case dei segni di una virtù immateriale che aveva – e tuttora ha – un valore più universale, immediato e riconoscibile di quello testimoniato dalle cifre del lavoro e del guadagno. Solo che se per l’aristocratico l’ozio – inteso come disponibilità assoluta del proprio tempo per scopi non legati alla produzione di ricchezza – era da secoli un tratto distintivo della propria identità, per i borghesi era un problema quotidiano (16).

La loro primaria ragion d’essere s’esprimeva infatti, come detto, nell’indefessa applicazione al lavoro, che elevata a valore aveva loro permesso di entrare a far parte degli strati sociali superiori, sicché di tempo da dedicare in prima persona a tutto ciò che non era lavoro ne avevano fatalmente poco: solo per fare un esempio che ci riguarda da vicino, Bernardo 2 ed Emilio Caprotti guardavano ai brevi periodi di vacanza a Trescore Balneario come a tempo inutilmente perso, e quando potevano se ne fuggivano a far visita da qualche cliente nelle vicinanze (17).

(14) Ibidem, p. 248.

(15) Ibidem, p. 235.

(16) M. Meriggi, Aristocrazia, borghesia e arte nella Milano dell’Ottocento, in Le arti nobili a Milano, 1815 – 1915, Milano, 1994, pp. 15 – 23; p. 21 sg.

(17) Romano 1980, p.241.

Non stupisce quindi che l’uso sociale dell’ozio venisse affidato alla componente femminile, che di affari era tenuta a occuparsi poco o punto e che anche ad altri aspetti della socialità maschile – il circolo, lo sport e simili – non partecipava che occasionalmente e in tono minore.

Le donne, quindi, venivano educate negli istituti d’istruzione loro riservati, ove imparavano quelle che, di fatto, erano una delle principali componenti immateriali della dote da portare al futuro coniuge: la padronanza, più o meno valida non importa, della buona educazione, della conversazione, delle pratiche religiose e di beneficenza, nonché della musica e delle arti applicate come il ricamo, le piccole pitture per produrre quadretti e ceramichine che poi venivano disseminati per tutta la casa o nelle chiese (18). Le donne Caprotti furono sempre presenti nelle istituzioni benefiche locali, e arricchirono la chiesa parrocchiale di inginocchiatoi, calici e paramenti sacri, affermando anche così, nel proprio ambito sociale, e con mezzi visivi da tutti immediatamente percepibili, l’importanza e il posto di preminenza ricoperto dalla loro famiglia.

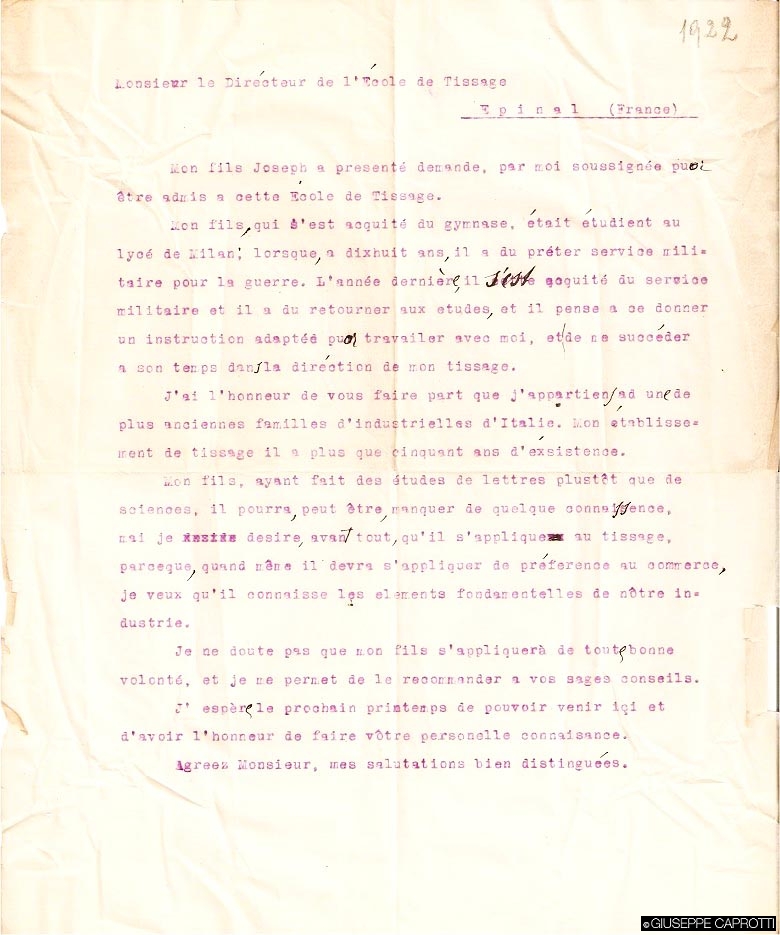

L’andata a Épinal: come un Caprotti trovò moglie

Era uso nelle famiglie industriali, si può ben dire da che esiste il commercio, mandare i giovani eredi a formarsi in altre realtà oltre alla propria. Nel Medioevo li s’indirizzava nelle colonie d’Oriente – se c’erano –, altrimenti presso parenti o corrispondenti di fiducia in altre nazioni, a centinaia di chilometri di distanza, per imparar l’arte e metterla da parte. In seguito, l’industrializzazione e la tecnologia mandavano l’erede a imparar non solo tutto quel che si poteva sapere sulla propria specializzazione dal punto di vista della conoscenza del prodotto, ma anche di quella delle macchine.

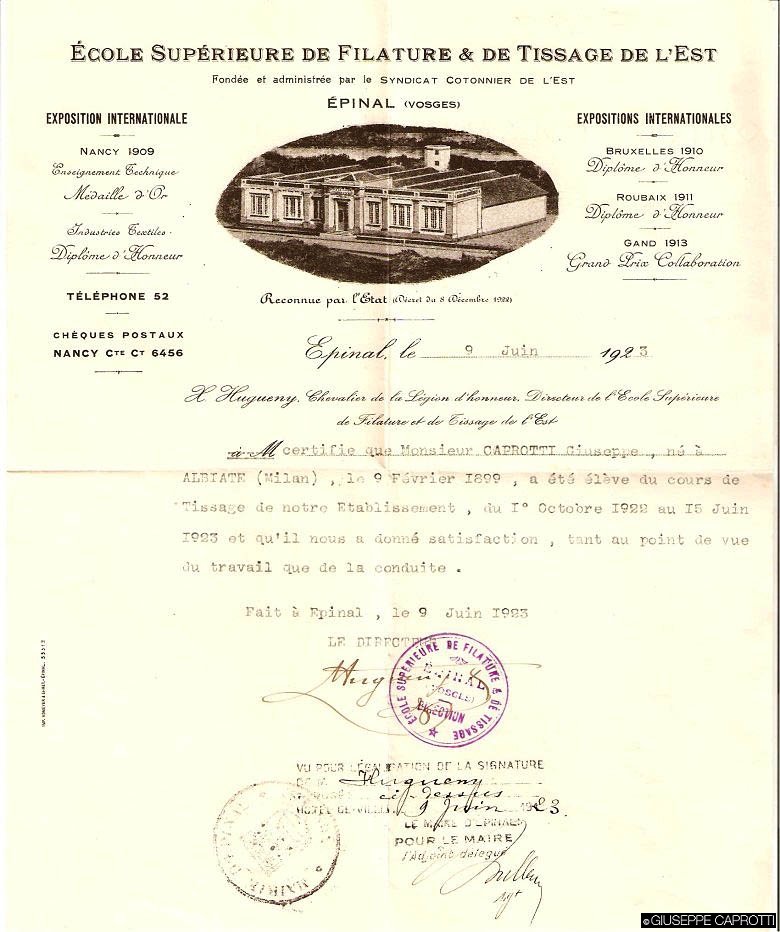

Il primogenito di Bernardo 2 Caprotti, Giuseppe 3, nato nel 1899, era lietamente occupato in tutt’altri interessi della propria gioventù – macchine, avvenenti signorine, tutti interessi fra l’altro condivisi col suo mentore, lo zio Guido 1 –, quando il padre pensò bene di iniziare il suo addestramento di futuro capo dell’azienda di famiglia mandandolo in Francia, e precisamente a Épinal, sui Vosgi, nella zona di Nancy, a frequentare la Scuola superiore di filatura e tessitura dell’Est (École supérieure de filature et de tissage de l’Est), cui presentò domanda, in un francese tutto da leggere, con una lettera databile al 1922 (19).

(18) Meriggi, cit., p. 22.

(19) AC, busta 40, fascicolo 6, Lettera di Bernardo Caprotti alla direzione École supérieure de filature et de tissage de l’Est, senza data.

Era l’inizio dei folli anni Venti, dopo la Grande Guerra il mondo occidentale era profondamente cambiato e la tragedia appena passata aveva lasciato conseguenze pesanti sull’economia, ma anche sugli animi, che volevano tanto divertirsi. Giuseppe desiderava continuare a farlo, e il progetto paterno su Épinal evidentemente non lo entusiasmò: ma davanti agli affari, e al come imparare a condurli, persino il gaudente zio Guido 1, suo affezionato mentore, a un certo punto, vista la resistenza del nipote, gli scriveva non voglio che sperare che tu approfitti di quanto vi s’insegna, lasciando che la pratica ti addomestichi poi col resto, che è pur necessario per fare bene i propri affari (20).

D’altronde, come Guido specificava in un’altra lettera, era ben necessario poter disporre non solo di esperienza, che si acquisiva inevitabilmente “sul campo”, ma anche di conoscenza. Lui non aveva mai imparato a conoscere a fondo il proprio mestiere, e notava come questo desse alla clientela un’opinione negativa; suo padre, invece, vero maestro della tessitura, basava la sua vendita ed il suo aplomb sulla sua indiscutibile e brillante capacità, e sapeva infinocchiare i compratori in modo meraviglioso (…) (21).

Il giovane Caprotti, una volta in Francia, perse evidentemente la testa per una signora tedesca sposata, la quale, nelle carte, non viene mai nominata se non in tal modo. Lo zio Guido, lungi dallo scandalizzarsene, gli teneva bordone, ma non ne era affatto contento.

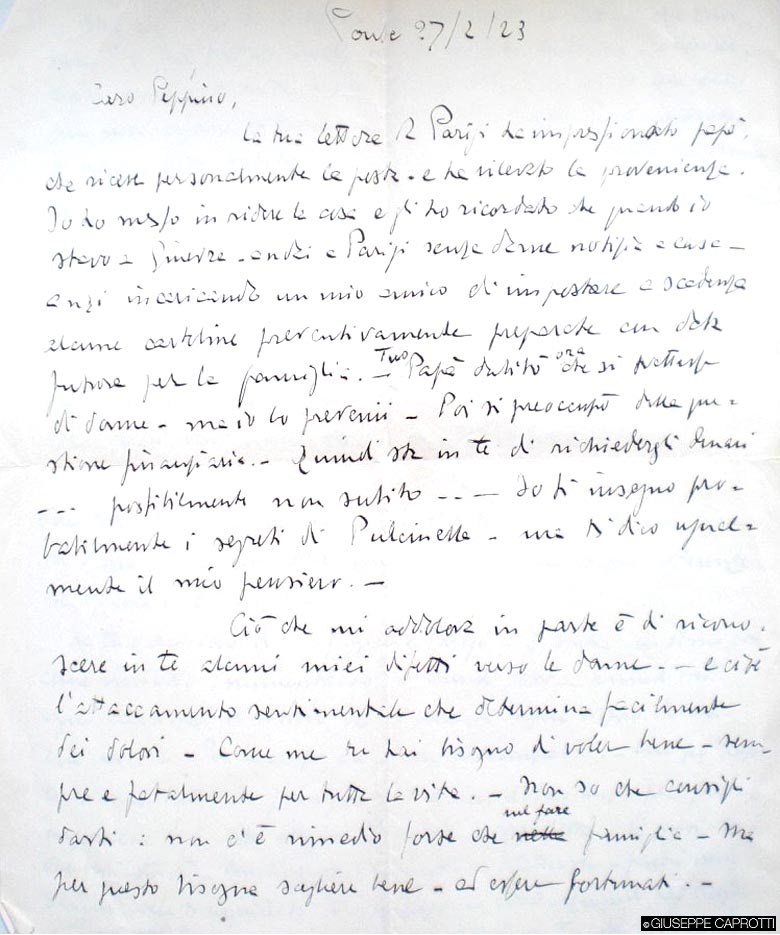

Il 27 febbraio 1923 gli scriveva che la sua lettera aveva impressionato il padre, uomo peraltro abbastanza ansioso; lui aveva cercato di calmarlo buttando la cosa sul ridere, ricordandogli che quando stava a Ginevra si guardava bene dal mandare notizie a casa, anzi, incaricava un amico d’impostare a scadenza alcune cartoline preventivamente preparate con data futura per la famiglia. Bernardo ora sapeva trattarsi di donne, e si preoccupò;poi si preoccupò della posizione finanziaria. Quindi stava a Giuseppe chiedergli denari – possibilmente non subito, consigliava lo zio, il quale proseguiva preoccupandosi nel vedere in lui parte dei suoi difetti nei confronti delle donne, a cominciare dall’attaccamento sentimentale.

Come me – proseguiva – tu hai bisogno di voler bene sempre e fatalmente per tutta la vita. Comunque, per il momento, gli consigliava di attenersi ad alcune regole che paiono tratte dal manuale del Don Giovanni, fedifrago ma signore:

Non trattar male né da egoista le donne. Conservati amico di tutte le tue amanti, ma agisci con tatto per non esserne vittima. Se ti vedi troppo innamorato di una, fatti subito un’altra amante, e tratta la prima cavallerescamente, lasciandola a poco a poco, possibilmente senza colpi brutali, e trovando pretesti razionali per mancare i ritrovi. La donna in fondo è come i bambini e si dimentica facilmente. Sostituisci l’amicizia all’amore insensibilmente. Pensa che io pure ebbi un’amica tedesca, che divenne tisica. Non morì, ma ancor oggi mi scrive, dopo quasi vent’anni che non ci vediamo!

Non dimenticare che in amore quasi sempre uno dei due deve diventare la vittima dell’altro: vedi di non essere tu, ma di fare dell’altra una vittima non troppo sofferente, se appena ti è possibile.

Guido terminava poi approvando la fuga a Parigi del nipote: ottimo rimedio momentaneo, ma facesse il piacere di trovarne altri più duraturi, se ogni volta che vedeva la sua innamorata gli pareva d’esser troppo debole con lei. E quanto alla pazzia, non aveva di che preoccuparsi: un po’ pazzi lo siamo tutti in famiglia, ma non abbastanza per preoccuparcene! Quindi stesse allegro, si divertisse e approfittasse – se poteva – anche degli studi…(22) .

(20) Ibidem, busta 140, fascicolo 1, lettera di Guido Caprotti al nipote Giuseppe, Ponte Albiate, 23 marzo 1923.

(21) Ibidem, busta 140, fascicolo 1, Guido Caprotti al nipote Giuseppe, Ponte Albiate, 13 marzo 1923, p. 3.

(22) Ibidem, lettera di Guido Caprotti al nipote Giuseppe, Ponte Albiate, 27 febbraio 1923.

Neanche un mese dopo gli scriveva ancora: Giuseppe, nella sua ultima lettera, aveva ancora una volta esagerato nella confidenza coi genitori, considerata la eccessiva impressionabilità di essi e le reazioni del loro animo. Per giunta, il marito della signora tedesca aveva scritto risentitamente a Bernardo a proposito della relazione fra la moglie e il giovane studente italiano: ottima occasione per troncarla, a questo punto. Sapeva bene che ogni donna del momento pareva per sempre, ma per esperienza sapeva che non era affatto così! (23).

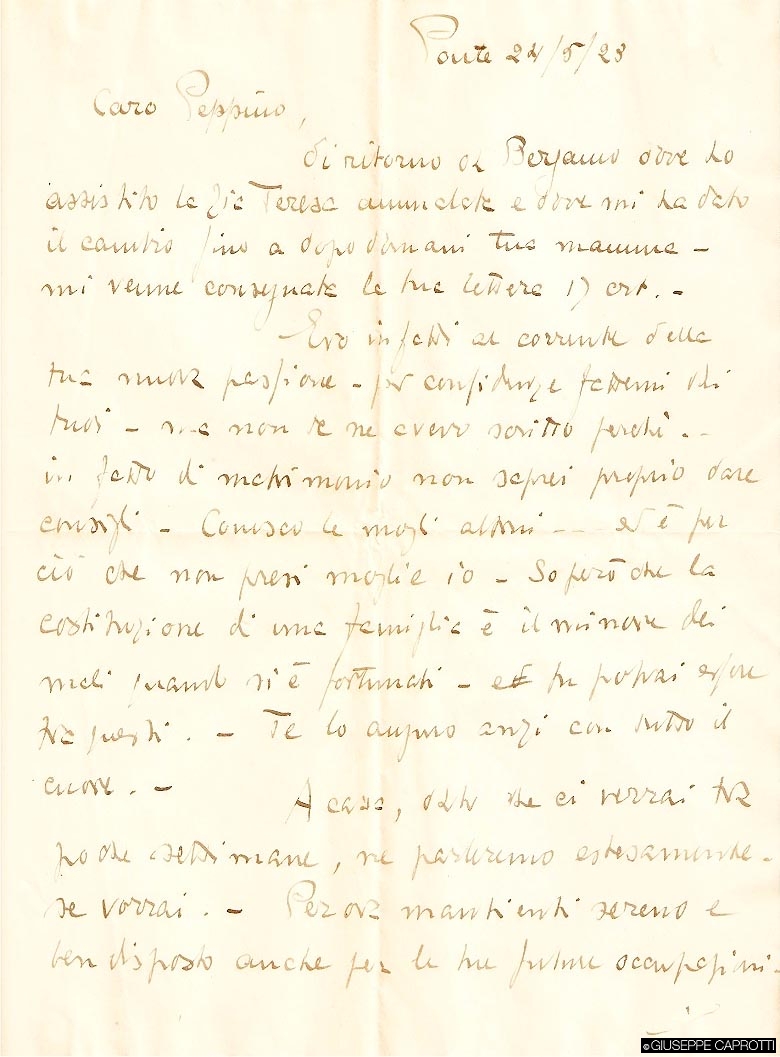

Nemmeno due mesi dopo, Giuseppe aveva una nuova passione, e con questa parlava addirittura di matrimonio. Lo zio Guido, sull’argomento, si trovava spiazzato: conosco le mogli degli altri – scriveva -, ed è perciò che non presi moglie io. So però che la costituzione di una famiglia è il minore dei mali quando si è fortunati, e tu potrai essere tra questi. Te lo auguro anzi con tutto il cuore.

Proseguiva poi dicendogli di star sereno, visto che i suoi propositi coniugali, a quanto pareva, gli avevano anche migliorato la salute, e concludeva sperando che la giovane amica del nipote prediletto fosse sana e robusta e tra non molti anni mi regalerete dei pronipoti per lo meno degni dei miei muscoli! (24).

I propositi di Giuseppe riguardavano Marianne Maire, conosciuta a Épinal, ed erano talmente decisi che già ad agosto la sorella Silvia gli scriveva lodando le partecipazioni – forse di fidanzamento -, e la decisione di far sistemare la casa per accogliere degnamente la futura sposa (perché almeno quando verranno le persone a te care, essa avrà l’aspetto un po’ ordinato e pulito, e se i corridoi storti e relative screpolature diranno che è vecchia, ci sarà qualche cosa che farà vedere che ci si cura di tenerla in ordine). Nessuno ancora l’aveva vista, Marianne, se non in fotografia, che Silvia aveva ammirato con simpatia, ma è evidente che il progetto nuziale dell’erede aveva incontrato i favori della famiglia (25).

Marianne Maire in Caprotti, nel 1925

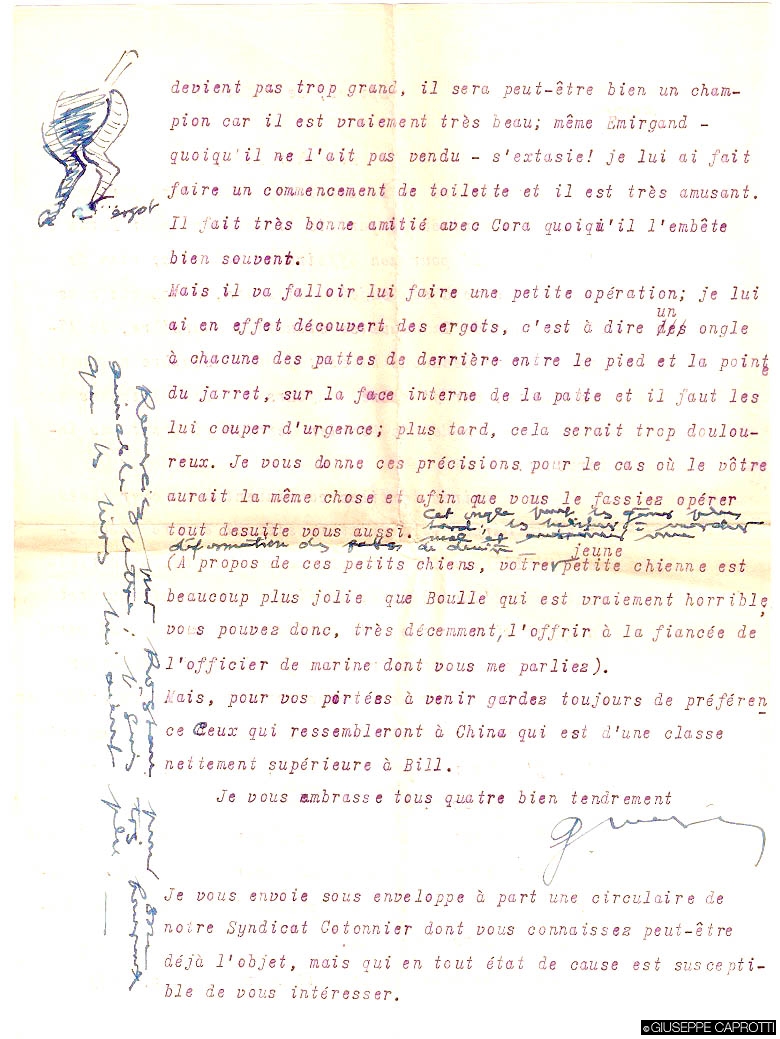

Da parte loro, i suoceri Maire sembravano volergli molto bene, e lo trattavano con affetto e confidenza: nelle lettere, la suocera lo chiamava mon petit Peppino, e parlava con accenti lirici della felicità della figlia e dei progressi dei nipotini (26); il suocero l’appellava mon cher Pepp, gli parlava di affari, ma anche di auto – Giuseppe ne era appassionato quanto lui – e di cani, di cui riportava anche disegnini dei “quarti posteriori”, a dimostrazione di quanta soddisfazione un cane di razza potesse dare (27).

Giuseppe, come auspicava lo zio Guido, fu in effetti fortunato: per lui – ma anche l’epoca, il primo dopoguerra, ormai si prestava al privilegio dei sentimenti – un matrimonio economicamente gradito fu anche un matrimonio desiderato.

(23) Ibidem, lettera di Guido Caprotti al nipote Giuseppe, Ponte Albiate, 13 marzo 1923.

(24) Ibidem, lettera di Guido Caprotti al nipote Giuseppe, Ponte Albiate, 5 maggio 1923.

(25) Ibidem, busta 140, fascicolo 1/3, lettera di Silvia Caprotti al fratello Giuseppe, Prima(luna?), 4 agosto 1923.

(26) Ibidem, fascicolo 1/5, lettera della signora Maire al genero Giuseppe Caprotti, Épinal, 7 febbraio

[senza indicazione dell’anno].

(27) Ibidem, fascicolo 1/6, lettera di Georges Maire al genero Giuseppe Caprotti, Épinal, 6 maggio 1929.

Impegno sociale e sentimenti patriottici

Il blasone di una “casata” borghese, il suo orgoglio, la sua tradizione, stavano nell’industriosità, allo stesso modo in cui per una famiglia nobile le radici del proprio essere stavano nell’antichità dimostrabile dell’albero genealogico, dei possedimenti, delle alte cariche pubbliche ed ecclesiastiche ricoperte e dalle glorie militari conseguite nei secoli. E così come per le dinastie nobiliari, così per le famiglie borghesi una lunga tradizione commerciale e industriale, quella che dava lustro al “nome”, diventava un nuovo orgoglio, un garanzia di sicurezza, serietà, operosità, un collante che riuniva e proiettava verso l’esterno tutti i membri della famiglia, compatti nel dar lustro a tale nome non solo attraverso la solidità privata, ma anche grazie all’impegno profuso all’interno della società locale, specialmente nella nuova Italia unita.

a) Risorgimento e Italia unita sì, ma gli affari…!

Dei due figli del primo Bernardo, Giuseppe 2 si arruolò nella Guardia nazionale di Albiate nel settembre 1859, divenendo sottotenente nel 1860; trasferito a Imola assieme al battaglione della Guardia monzese, vi rimase fino al gennaio dell’anno successivo, tornando già stanco per la mancanza d’impegno negli affari (28).

Il fratello Carlo 1, più giovane, fu apparentemente più entusiasta: nel maggio 1866, quando si stava preparando la Terza guerra d’indipendenza, praticamente scappò di casa per arruolarsi nel reggimento Ussari di Piacenza, piantando in asso il fratello Giuseppe e gli affari della ditta (ma continuando a dispiacersene). Il 16 maggio faceva scrivere da un sottoposto che il signor Carlo è arruolato e completamente vestito, è un bell’ussero, ma aveva pochissimo tempo per occuparsi d’altro che del deposito di Voghera cui era stato assegnato. Si stancò ben presto dei tediosi compiti che gli erano toccati, dell’atmosfera che regnava – gli rubarono pure il portamonete –, e pochi mesi dopo scriveva al fratello di non vedere l’ora di poter tornare a casa per occuparsi dei suoi affari, come risulta da una lettera del 16 agosto in cui, peraltro, comunicava a Giuseppe di non farsi vedere a Voghera prima di dieci giorni, dovendo scontare una punizione per essersi finto malato (29).

Questa sorta di “pragmatismo patriottico”, grazie al quale fratelli Caprotti cercarono sì di dare un contributo alla patria che chiamava, ma sempre a capo torto verso i propri affari, usando peraltro, in seguito, i grandi discorsi patriottici solo per convincere gli ex clienti veneti, rimasti sotto il dominio austroungarico, a riprendere i rapporti commerciali con loro, può aiutare anche a comprendere l’impegno politico in seguito ampiamente svolto.

(28) Ibidem, busta 121, fascicolo 7, dove si trova anche una fotografia dei membri del nucleo albiatese; barbe e divise non hanno ancora consentito d’individuare chi fra questi fosse Giuseppe. Vedi anche Romano 1980, p. 267 ed E. Sàita, La “Guardia Nazionale di Albiate”. Documenti dall’Archivio Caprotti, in «Sagra di San Fermo», rivista della manifestazione, 2006, pp. 18 – 19.

(29) Ibidem, busta 124, fascicolo 2.

Già lo zio di Giuseppe e Carlo, l’avvocato Giovanni 2, fu più volte consigliere provinciale di Milano, e proprio in tal veste entrò in rapporto con Luigi Luzzatti, del quale divenne amico; Giuseppe fu ininterrottamente, dal 1866 fino alla morte, consigliere comunale di Albiate e ricoprì spesso anche cariche di assessore e altre di minore importanza, tra cui l’esser membro della Commissione comunale di sanità e della Congregazione di carità locale, anche se il suo impegno politico, a quanto sembra emergere dalla documentazione, fu più quello di un industriale potente che si serviva delle sue posizioni pubbliche per difendere interessi non sempre pubblici, imprenditore dunque prima che cittadino ; le vere figure politiche, però, furono Carlo e il primogenito di Giuseppe, il secondo Bernardo.

b) Carlo e Bernardo Caprotti: Noi vogliam che ricchi e poveri/Abbian tutti egual diritto…

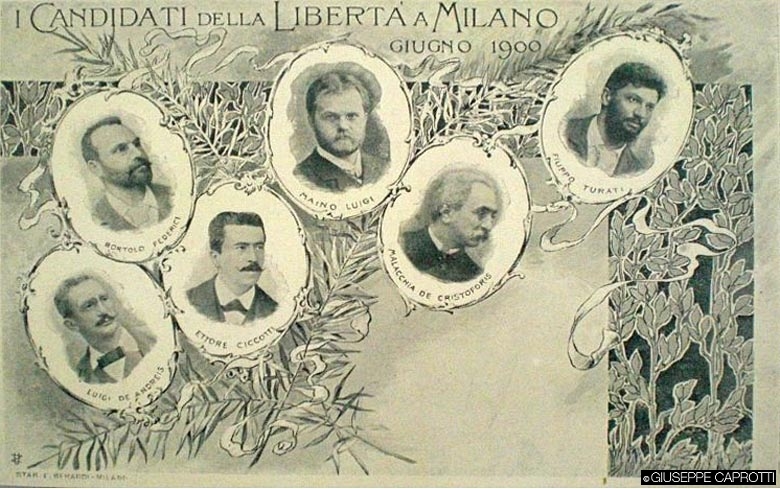

Carlo 1 aderì al partito repubblicano in un’epoca in cui ciò poteva procurare notevoli guai. Fece parte del Comitato centrale del partito eletto dopo i gravi fatti del 1898, culminanti nelle cannonate di Bava Beccaris che sedarono nel sangue i tumulti popolari, e firmatario di proclami che invitavano apertamente a inculcare nelle popolazioni il diritto alla resistenza alle illegalità dei governanti e a disobbedire a decreti regi non rivestiti dalle sanzioni volute dalle patrie leggi (31).

Per non venir coinvolto nelle pesanti misure poliziesche che ne seguirono, se ne fuggì in Germania, per essere sicuro di evitare le condanne inflitte dai tribunali militari a molti esponenti del partito (32).

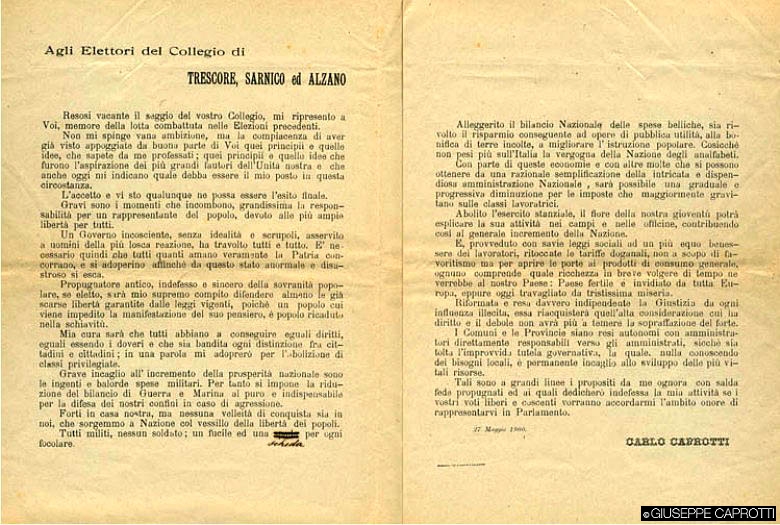

Nelle elezioni del 1897 e del 1900, Carlo si presentò – senza successo – quale candidato per il collegio elettorale di Trescore – Sarnico – Alzano, con un programma elettorale tipico della sua parte, fortemente libertario e democratico, ma con poche proposte per quanto riguardava l’economia, specialmente quella che interessava i rapporti socio-economici dominanti nell’industria, di cui lui era un esponente (33).

(30) Romano 1980, pp. 270 – 271. Questa posizione però, come Romano specifica, esprime anche un’intenzione, forse non del tutto consapevole, di Giuseppe: quella di contribuire con il suo impegno assiduo di imprenditore a preparare la struttura economica che avrebbe un giorno permesso alla borghesia di porsi come classe egemone del paese.

(31) AC, busta 130, fascicolo 3, copie di volantini con i proclami del Comitato centrale del Partito repubblicano, composto da Rinaldo Arconati, Carlo Caprotti, Paolo Taroni e Gino Vendemini, Forlì, 20 ottobre 1898, Milano, 20 luglio 1899 (con in aggiunta ai firmatari Bortolo Federici); P.R.I. Alle Associazioni Repubblicane, convocazione al Congresso di Lugano, 20 agosto 1899.

(32) Ibidem. Come specificava il nipote Antonio, però, si trattava più che altro di una misura precauzionale, dato che, a quanto sembra, la pratica prudenza caprottiana aveva impedito a Carlo di assumere un impegno rivoluzionario troppo compromettente, vedi Romano 1980, p. 271.

(33) AC, busta 124, fascicolo 4, Agli Elettori del Collegio di Trescore, Sarnico ed Alzano, 27 maggio 1900.

Dal canto suo, Bernardo 2 seguì le orme dello zio; iscritto al partito dall’ottobre 1897, fu forse grazie a Carlo che conobbe l’ingegner Luigi De Andreis, uno tra i più attivi membri del P.R.I., deputato al Parlamento, condannato dopo i fatti del 1898 subendo il carcere duro che, a quanto riferiva Carlo Romussi, suo compagno di prigionia, non l’aveva piegato più di tanto, se riusciva a mantenere intatto il suo spirito (34).

Con De Andreis, Bernardo intrattenne una cordiale corrispondenza, come testimoniano le lettere a lui indirizzate, con tanto di saluti alle rispettive consorti; e, naturalmente, pure qui non mancano gli affari, come emerge da un bigliettino dell’ingegnere in cui domandava al Caro Nardo se davvero avesse interrotto ogni rapporto con le officine della Monzese, nel qual caso smetto anche qualche studietto preliminare che avevo fatto per i tuoi motori (35).

Ancora saldamente repubblicano – l’ultima tessera a noi pervenuta è dell’anno 1919 – nel 1916 Bernardo si abbonò al «Popolo d’Italia», il giornale fondato da Benito Mussolini, forse attratto dalla sua politica interventista nella Grande Guerra (36). Non stupisce più di tanto, quindi, trovarlo su posizioni vicine al fascismo una volta che questo iniziò a farsi sentire, nella crisi dell’immediato dopoguerra. Se infatti, a livello di largo consenso popolare, il fascismo non ebbe molta presa nelle zone brianzole, nemmeno dopo l’effettiva presa di potere col controllo del Parlamento, dopo le elezioni del 1924 (37), diversamente si può dire della fascia sociale facente capo ai grandi proprietari terrieri e agli industriali, cui il clima di scioperi e controversie che avevano caratterizzato l’instabilità e la difficile situazione economica del primo dopoguerra non avevano certo facilitato la vita: forse per questo, nel 1923, Segretario della sezione locale albiatese del PNF risulta essere Giovanni 2 Caprotti.

(30) Romano 1980, pp. 270 – 271. Questa posizione però, come Romano specifica, esprime anche un’intenzione, forse non del tutto consapevole, di Giuseppe: quella di contribuire con il suo impegno assiduo di imprenditore a preparare la struttura economica che avrebbe un giorno permesso alla borghesia di porsi come classe egemone del paese.

(31) AC, busta 130, fascicolo 3, copie di volantini con i proclami del Comitato centrale del Partito repubblicano, composto da Rinaldo Arconati, Carlo Caprotti, Paolo Taroni e Gino Vendemini, Forlì, 20 ottobre 1898, Milano, 20 luglio 1899 (con in aggiunta ai firmatari Bortolo Federici); P.R.I. Alle Associazioni Repubblicane, convocazione al Congresso di Lugano, 20 agosto 1899.

(32) Ibidem. Come specificava il nipote Antonio, però, si trattava più che altro di una misura precauzionale, dato che, a quanto sembra, la pratica prudenza caprottiana aveva impedito a Carlo di assumere un impegno rivoluzionario troppo compromettente, vedi Romano 1980, p. 271.

(33) AC, busta 124, fascicolo 4, Agli Elettori del Collegio di Trescore, Sarnico ed Alzano, 27 maggio 1900.

(34) Ibidem, C. Romussi, Pagine staccate. XIII – Il passeggio in comune, cronaca dal carcere di Alessandria in data 7 dicembre 1898, ne «Il Secolo», pag. 71.

(35) Ibidem, corrispondenza di Bernardo 2 Caprotti con Luigi De Andreis, 1894 – 1903; la citazione è dal biglietto di De Andreis a Bernardo Caprotti, Milano, 9 settembre 1902.

(36) Ibidem, busta 124, fascicolo 4.

(37) Vedi La Storia della Brianza cit., p. 128 – 132.

(38) AC, busta 140, fascicolo 6. L’archivio conserva anche la tessera d’iscrizione per il 1924. In entrambi i casi, Giuseppe viene definitoindustriale.

(39) Ibidem

(40) Ibidem, ricevuta di 100 lire della Federazione provinciale milanese del Partito nazionale fascista, Fascio di Albiate Triuggio, rilasciata a Giuseppe Caprotti il 6 gennaio 1932.

Lo era sicuramente anche durante la seconda guerra mondiale visto che la cronologia dei sindaci di Albiate, riportata di seguito, attesta che Giuseppe Caprotti era delegato podestarile nel 1942.

Cronologia dei Sindaci di Albiate (la cronologia dei Sindaci di Albiate può essere ricostruita con ragionevole certezza a partire dal 1785). V. anche “I Caprotti durante la prima guerra mondiale e il fascismo”.

1785-1786 – Carlo Domenico Farina

1786-1802 – Giuseppe Farina

1803 – Luigi Ratti (primo amministratore, con il sostituto Luigi Oggioni)

1804 – Giambattista Legnani (primo amministratore, con il sostituto Ferdinando Meregalli)

1805 – Conte Francesco Tomini (primo amministratore, con il sostituto Giuseppe Redaelli)

1806 – Luigi Oggioni

1907-1909 – Conte Francesco Tomini

1810 – Luigi Oggioni

1816-1819 – Conte Francesco Tomini (primo deputato)

1820-1821 – Carlo Visconti (primo deputato)

1823-1826 – Conte Francesco Tomini (primo deputato)

1827-1828 – Carlo Visconti (primo deputato)

1829 – Francesco Brambilla (primo deputato)

1829-1830 – Conte Leonardo Tomini Foresti (primo deputato)

1831 – Carlo Visconti (primo deputato)

1832-1865 – Conte Leonardo Tomini Foresti (primo deputato)

1866-1877 – Ambrogio Motta

1878-1895 – Serafino Biffi

1896-1907 – Bernardo Caprotti

1907-1910 – Gen. Giulio Manzoli

1910-1911 – Michelangelo Viganò

1911-1914 – Virgilio Viganò

1914-1920 – Amedeo Tanzi

1920-1923 – Aquilino Colombo

1923-1924 – Cav. Giuseppe Carnacini (commissario prefettizio)

1924-1935 – Cav. Antonio Viganò (sindaco, poi commissario regio, poi podestà)

1936-1942 – Amedeo Tanzi – (podestà)

1942 – Giuseppe Caprotti (delegato podestarile)

1942-1943 – Noè Gatti (commissario prefettizio, poi podestà)

1943-1944 – Giuseppe Tettamanzi (commissario prefettizio)

1944-1945 – Federico Materniti (commissario prefettizio)

1945-1946 – Cav. Remo Canzi

1946-1947 – Giusto Turri

1947-1949 – Vincenzo Viganò

1949-1951 – Mario Colombo

1951 – Cesare Ponti

1951-1952 – Giuseppe Caprotti

1952-1960 – Giulio Tettamanzi

1960-1970 – Cav. Remo Canzi

1970-1985 – Paolo Vergani

1985-1999 – Leonardo Longoni

1999-2009 – Filippo Viganò

2009-…. – Diego Confalonieri

Essa si basa dal 1785 al 1923 sul libro Albiatum di don Felice Milanese e dal 1923 in poi, sulla consultazione diretta dei documenti agli atti del Comune

c) Giuseppe Caprotti e la Grande Guerra (1915 – 1918): tentativi di eroismo

Nato nel febbraio 1899, Giuseppe 2 Caprotti era di leva quando fu chiamato alle armi, nel 1917. Fu destinato al III Reggimento Genio, compiendo a Firenze l’istruzione militare. Da lì ebbe quale destinazione Parma, assegnato al plotone autonomo telegrafisti presso la Delegazione Commissariato Telegrafico della città.

Giuseppe era un ragazzo – quando fu chiamato frequentava ancora la prima classe del liceo –, entusiasta e fervente sia per età sia, probabilmente, anche per tradizione di famiglia, che aveva sempre annoverato in ogni generazione, come s’è visto, almeno un giovanotto animato da ardente spirito patriottico.

E in quella prima grande guerra, poi, l’entusiasmo delle masse, l’estasi addirittura, come la definì Stefan Zweig in un suo magistrale ritratto di quei tempi, era alle stelle (41).

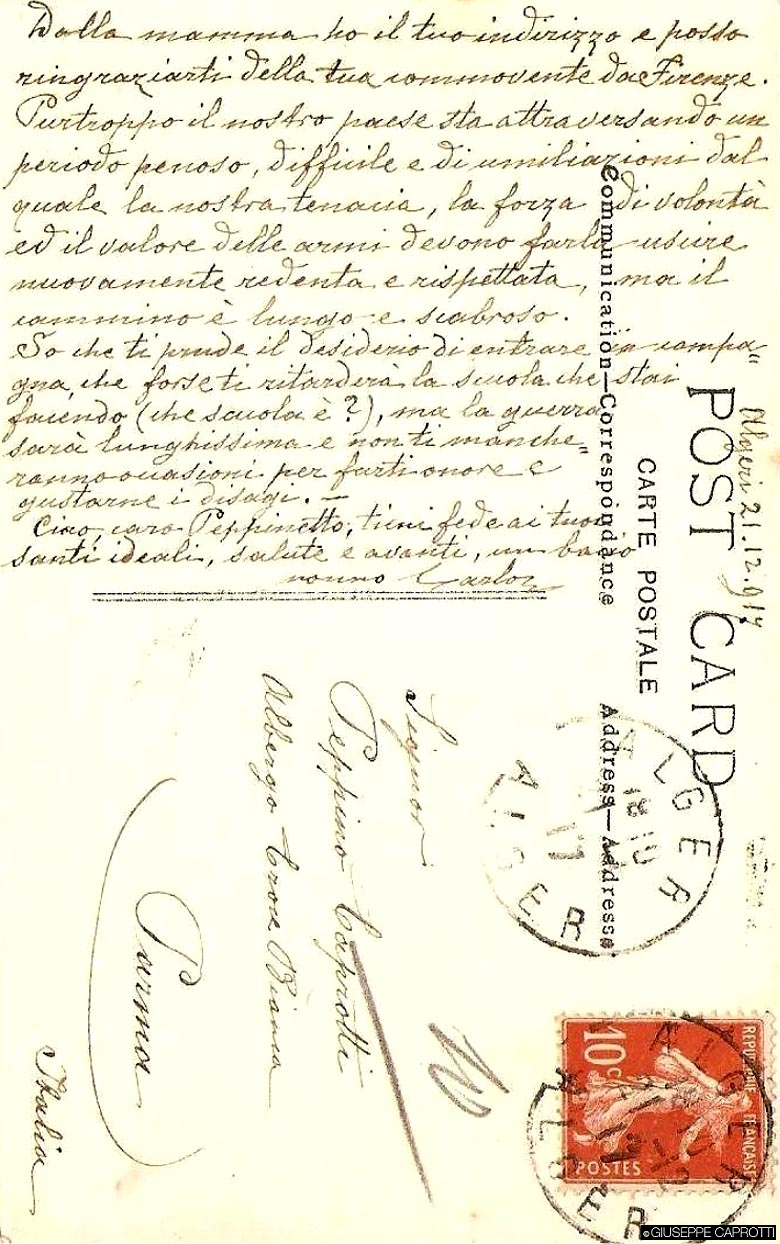

Una rapida corsa nel romanticismo, un’avventura impetuosa e virile, ecco come si presentava la guerra nel 1914 (…), tanto che i giovani nutrivano sincero timore di rimanere esclusi da quell’esperienza meravigliosa ed eccitante e per questo accorrevano impazienti sotto le bandiere (…) (42). Non si va lontani se si pensa che un simile stato d’animo improntava anche Giuseppe, il quale, soldato del Genio telegrafisti, dislocato a centinaia di chilometri dal fronte, vide sfumare le sue eroiche aspirazioni, e quindi iniziò quasi subito a scalpitare, anche se il nonno Bernardo 1, il quale allora soggiornava ad Algeri, lo invitava, con la prudenza dell’età e del senso della realtà caprottiano, a tener fede ai suoi santi ideali, ma anche a non aver fretta, ché tanto la guerra sarà lunghissima e non ti mancheranno occasioni per farti onore e gustarne i disagi (43).

Nonostante i saggi consigli, già nel febbraio del 1918 Giuseppe inoltrò domanda per frequentare il corso allievi ufficiali in zona di guerra che si teneva a Ravenna, ma pochi giorni dopo questo fu soppresso. Delusione, certo, nel giovane Caprotti, ma di lì a poco si sarebbe aperto un altro corso a Torino, stavolta per ufficiali del Genio, e il 15 febbraio la domanda fu ripetuta. Altra cocente delusione: fu respinta con una semplice telefonata, e senza motivazioni di sorta (44).

(41) S. Zweig, Il mondo di ieri, Milano, 1994, pp. 181-182.

(42) Ibidem, p. 182.

(43) AC, busta 140 fascicolo 1, cartolina postale di Bernardo Caprotti al caro Peppinetto, 21 dicembre 1917.

(44) Ibidem, busta 140, fascicolo 6, minuta di lettera di Bernardo Caprotti, senza destinatario, 16 marzo 1918.

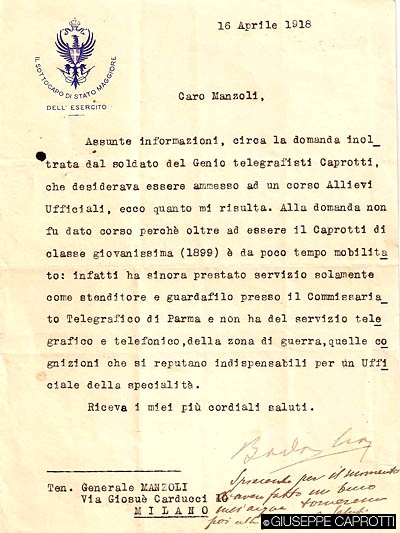

Giuseppe coinvolse il padre, gli chiese tutti gli appoggi possibili; e Bernardo scriveva a destra e a manca, arrivava fin dove poteva con chi avrebbe potuto mettere una buona parola per il figlio aspirante eroe, ma la risposta, a un bel momento, giunse chiara: dalla segreteria del Sottocapo di Stato maggiore dell’esercito, il 16 aprile, si scriveva che alla domanda del soldato Caprotti non fu dato seguito perché oltre a essere di classe giovanissima era mobilitato da troppo poco tempo: infatti, sino a quel momento, aveva prestato servizio solamente come stenditore e guardafilo presso il Commissariato telegrafico di Parma, e non aveva quindi del servizio telegrafico e telefonico della zona di guerra quelle cognizioni che si reputano indispensabili per un ufficiale della specialità (45).

Giuseppe la prese malissimo: il 6 maggio 1918 scriveva da Parma al padre sfiorando il melodramma: Maledetto il giorno che accondiscesi ad entrare in questo reggimento, maledico me stesso e chi, approfittando della mia stima e del mio amore, fece di me un vile e mi ridusse in queste condizioni (46).

A giugno, la guerra finalmente finì, l’Italia ne uscì vittoriosa: e Giuseppe, sempre fante telegrafista, il fronte non lo aveva nemmeno visto. Però era sotto le armi ormai da un anno, una qualche esperienza l’aveva maturata; forse per questo riuscì finalmente a essere ammesso a un corso allievi ufficiali, e ad essere assegnato, come desiderava – ma solo a metà del 1919! -, al 3° Reggimento Alpini di stanza a Torino (47).

Dopo pochi mesi, ottenuto il grado di sottotenente, lo spedirono in Albania; e lì, nell’agosto 1919, fu preso da diversi malanni – pure la malaria – che lo portarono a un tale deperimento da causarne il rimpatrio (48).

A quel punto, l’entusiasmo per le imprese belliche era ormai scemato in Giuseppe, e da un pezzo (49): forse, come per il prozio Carlo, il senso degli affari dei Caprotti lo stava richiamando a una vita magari ingloriosa, ma sicuramente, nel suo caso, più proficua.

p.s. : nell’archivio vi è traccia della successiva frequentazione, da parte di Peppino, tra la fine del 1918 ed il 1919, della Scuola Allievi di Complemento a Caserta (7° Corso Speciale – 5a Compagnia).

Questa storia sembra contrastare con quanto si vede su la Domenica del Corriere del 1916. Abbiamo deciso di pubblicarla comunque, anche perchè, probabilmente il nonno fece prima l’ufficiale telegrafista e poi l’alpino.

(45) Ibidem, lettera a firma illeggibile dalla segreteria del Sottocapo di Stato maggiore dell’esercito al tenente generale Manzoli, il quale la inoltrò a Bernardo Caprotti con una nota personale, 16 aprile 1918.

(46) Ibidem.

(47) Ibidem, comunicazione dal Sottosegretario di stato al Ministero della guerra al deputato conte Lodovico Taverna, Roma, 9 aprile 1919.

(48) Ibidem, certificato del medico maggiore professor Giovanni Battista Sicurtà, Milano, 23 giugno 1920.

(49) Ibidem, busta 140, fascicolo 1, cartolina del nonno Bernardo Caprotti a Peppino, in cui loda i propositi del nipote, non dubitando che la sua tenacia glieli avrebbe mantenuti, anche se ci sarebbe voluto ancora del tempo molto prima che potesse ridiventare libero cittadino, Algeri, 11 dicembre 1918.

pag.26

d) L’impegno continua: Bernardo 2 e la Cooperativa di consumo di Albiate e Triuggio

Il 18 gennaio 1920 si costituì a Ponte Albiate la Mutua Cooperativa di Consumo, con il preciso scopo di giovare alla economia dei consumatori di Albiate, Triuggio, Sovico, acquistando all’ingrosso per somministrare al minuto generi di Consumo alle migliori condizioni possibili in appositi spacci, con altresì la possibilità di estendere la vendita al pubblico, e il perseguimento di altri scopi utili al miglioramento delle condizioni economiche dei soci (50) .

Bernardo fu, oltre che gestore innovativo e attento della propria azienda manifatturiera, un convinto sostenitore del bene sociale soprattutto nel suo paese d’origine, tanto da essere attivo, per molta parte della sua vita, nelle amministrazioni locali: fu consigliere comunale ad Albiate, Giussano, Sovico e Triuggio, e sindaco di Albiate per più di dieci anni, dal 1896 – quando non era neppure trentenne – al 1907, amministrando con attenzione e presiedendo banchetti, come quello del 1906 per l’inaugurazione del coronamento merlato del campanile della chiesa parrocchiale, tutt’oggi esistente (52) .

(50) Si veda la copia anastatica dell’atto costitutivo in 1920 – 1995. Settantacinque anni della Cooperativa di Consumo di Albiate e Triuggio, opuscolo celebrativo a cura della Cooperativa medesima, Albiate 1995.

(51) Documentazione sulla Società è conservata anche in AC, busta 130, fascicolo 3, in cui si trova anche una copia dello statuto a stampa.

(52 ) La torre campanaria era, in origine,terminata da un’edicola votiva che, nel 1858, venne demolita e sostituita da una provvisoria copertura a tegole: tale copertura rimase sino alla realizzazione dell’attuale coronamento merlato, inaugurato nel 1906 con un banchetto offerto dall’allora sindaco Bernardo Caprotti agli anziani che quarantotto anni prima avevano assistito alla demolizione dell’edicola votiva, in S. Lambrugo, Un paese in Brianza. Una visita ad Albiate, Albiate, settembre 2005, testo scaricabile liberamente dal sito Internet: www.comune.albiate.mi.it , pag. 4

Le sue idee oltranziste e ben poco conservatrici – come più sopra detto, era iscritto al Partito repubblicano almeno dal 1897 – e il suo attivo impegno politico fecero sì che nel 1898, appena due anni dopo la sua elezione alla poltrona di sindaco, dovesse rifugiarsi all’estero, da dove scrisse una lettera di dimissioni che venne respinta dal Consiglio comunale il quale, in sovrappiù, lo pregò di restare per continuare a prestare la sua valente e intelligente opera a favore della comunità (53).

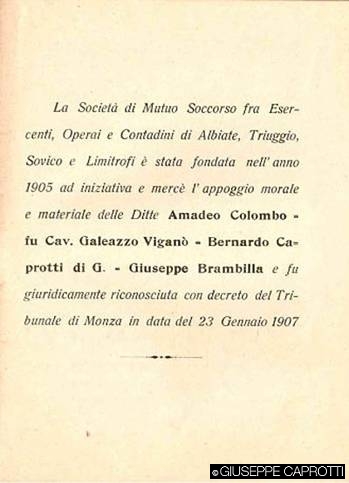

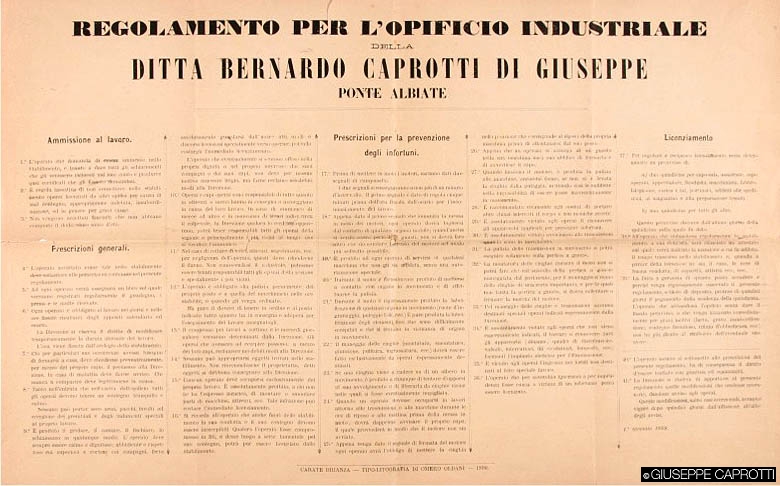

Bernardo Caprotti rimase in effetti sempre molto attento alle istanze sociali che lo circondavano, in un’epoca in cui l’industrializzazione scomponeva l’antico modo di vivere, creava nuovi bisogni, nuove sperequazioni, nuove povertà cui bisognava ingegnarsi di porre rimedio. Ad esempio, negli stabilimenti Caprotti vigevano norme antinfortunistiche al passo con le ultime indicazioni mediche e tecniche (54); e nell’ambito assistenziale, di cui ancora il settore pubblico non si faceva carico come al giorno d’oggi, Bernardo s’inserì con i tipici interventi da “buon padre di famiglia” che nei secoli aveva distinto i maggiorenti, e aveva portato, sin da epoche remote, alla fondazione e al sostegno economico di quella fittissima rete di istituzioni benefiche, grandi o piccole, che furono peculiarità e vanto delle terre lombarde. Il Caprotti, infatti, concorse anche alla fondazione della Società di mutuo soccorso fra esercenti, operai e contadini di Albiate, Triuggio, Sovico e limitrofi con sede in Ponte Albiate (1905), avente quale scopo – come per tutte le Società di questo genere – non solo quella che all’epoca veniva definita l’elevazione morale degli iscritti, promuovendone l’istruzione e l’educazione, ma soprattutto fornir loro aiuto in caso di malattia e infortuni, che a quel tempo, per le persone più povere, significavano praticamente con certezza, da un giorno all’altro, la completa indigenza per sé e per le famiglie (55).

E per l’asilo infantile di Sovico, da dove provenivano molti operai che lavoravano nel suo stabilimento di tessitura, concorse con la, per l’epoca, notevole somma di 1000 lire alla fondazione di un asilo infantile (1908) (56).

(53) AC, busta 130, fascicolo 3 .

(54) Vedi AC, busta 64, fascicolo 18, Regolamento per l’opificio industriale della ditta Bernardo Caprotti di Giuseppe, Ponte Albiate, 1 gennaio 1899.

(55) Vedi sempre AC, busta 130, fascicolo 3, statuto a stampa del 1913.

(56) Vedi 1920 – 1995. Settantacinque anni della Cooperativa di Consumo di Albiate e Triuggio, cit.

… e infine…

Scopo di queste note è stato far uscire da un ambito eminentemente privato e, dopo un accurato riordino, presentare in pubblico i documenti di una famiglia di notevole importanza per il territorio e la comunità di Albiate e non solo, e che hanno quale punto focale la Villa San Valerio, di proprietà Caprotti dalla fine dell’Ottocento.

Nella Villa San Valerio si trova l’archivio storico della famiglia Caprotti che il dottor Giuseppe 4 Caprotti ha voluto far riordinare. Un archivio di grande soddisfazione per chi lo riordina, assai remunerativo per quella che è la per lo più ignota “fatica dell’archivista”, ossia la vasta e approfondita preparazione, culturale e tecnica, l’attenzione e l’esperienza, continuamente riviste e aggiornate, che occorrono per riordinare e organizzare un archivio, non solo antico, in modo da renderlo fruibile a chiunque ne voglia interrogare i segreti.

Dalle carte d’archivio emerge la presenza che la famiglia, nel proprio periodo storico e con le caratteristiche al periodo legate, ebbe in Albiate e circondario, soprattutto in quanto proprietaria terriera e socialmente in vista.

I Caprotti emersero nell’Ottocento quale realtà imprenditoriale a livello locale, ma che nel suo piccolo portò avanti, come giustamente scrisse il professor Roberto Romano, autore di un libro sull’azienda Caprotti scritto proprio sulla base delle carte dell’archivio, un pezzettino di rivoluzione industriale, con tutti i traumi, le contraddizioni e le difficoltà che ciò poteva presentare, portandola, a circa metà dell’Ottocento, da semplice manifattura tessile ad azienda industriale meccanizzata nel senso moderno del termine (57): e ciò avvenne, come le carte e i libri d’azienda dimostrano, grazie a quella che Guido 1 Caprotti, scrivendo al nipote Giuseppe 3, definì una amministrazione interna industriale perfetta (…) (58).

Il concetto può essere ripreso anche per il côté privé dei Caprotti: pure in famiglia e nell’amministrazione dei beni personali s’applicava quel principio, tutte le forze migliori erano concentrate su questo, e chi sapeva trarne risultati era saldamente posizionato nell’opinione del mondo esterno e in quella del mondo interno, quello di parenti e amici.

Nessun’altra frase, quindi, può essere più adatta a iniziare, quale titolo, e a terminare, quale colophon, il breve volo d’uccello tra le carte dei Caprotti.

(57) Romano 1980.

(58) AC, busta 140, fascicolo 1, Guido Caprotti al nipote Giuseppe, Ponte Albiate, 13 marzo 1923, p. 3.

![[1830 – 1907]](https://www.giuseppecaprotti.it/2019/wp-content/uploads/Bernardo-Caprotti-di-Giuseppe.jpg)