prima stesura del 31 maggio 2015, ultimo aggiornamento del 9 dicembre 2015

Agricoltura:

“Il protezionismo crea distorsioni a danno dei paesi più poveri: i produttori africani non possono competere con gli iper – sussidiati farmer americani”…

Riccardo Sorrentino, Il Sole 24 ore 14 marzo 2015 ma gli USA danno “solo” 30 miliardi di $ di sussidi ai loro agricoltori mentre il governo giapponese ne eroga 65 e il governo cinese ben 165!

fonte: The Economist May 16th 2015

Il mercato mondiale dei prodotti agricoli è distorto da queste pratiche che, in alcuni casi (Cina, Brasile, Ucraina e Kazakistan) sono in aumento.

Nei paesi più sviluppati , invece, le cifre dei sussidi stanno scendendo da tempo.

Europa e Usa stanno lavorando per ridurre le barriere e aumentare gli scambi tra UE e Stati Uniti con il TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership).

L’accordo è in discussione dal 2013 ed è osteggiato, da una parte dell’opinione pubblica, sia negli USA che in Europa.

Nella UE si temono soprattutto eventuali abbassamenti degli standard qualitativi concernenti il cibo, principalemte per quel che riguarda la possibile introduzione di ormoni, antibiotici e ogm, provenienti dagli USA.

Vi proponiamo di seguito dei punti di vista da angolazioni diverse: Altroconsumo non è certo una rivista “di destra” ed è molto diffidente sugli accordi UE- USA

Una delle tante preoccupazioni europee : nella UE sono vietate 1328 sostanze chimiche nei prodotti e nei cosmetici , negli USA solo 11 .

Se passerà un accordo favorevole agli USA le sostanze proibite diventeranno lecite?

Un altro esempio : le indicazioni sulle etichette della carne in America sono molto più generiche che in Europa…

Le preoccupazioni più forti però riguardano:

1) la possibile mancanza di trasparenza nell’etichettatura dei prodotti alimentari in generale, che potrebbero contenere ogm senza che i consumatori lo sappiano

2) la riconoscibilità delle nostre denominazioni di origine, come Dop e Igp, che gli americani potrebbero non accettare, poiché, negli USA, le aziende che utilizzano nomi come Parmesan, Asiago, Gorgonzola ma anche Feta sono riunite in un consorzio (Consortium for common food names) che punta ad affermare la “genericità” di tali nomi.

Confindustria è sul versante opposto ad Altroconsumo ma, in questo articolo, ha una posizione moderata

s’infiamma – vedi sotto – solo quando si toccano gli interessi di Assobiotec :

la posizione confindustriale è totalmente pro ogm, come quando Giorgio Squinzi era presidente di Federchimica e Sergio Dompè presidente di Assobiotec

Da notare come Il Sole 24 ore, lo stesso giorno, scrivano cose diametralmente opposte:

Confindustria si esalta sul possibile via libera agli ogm …

mentre il Corriere pensa che gli ogm, che sarebbero vietati nella UE, potrebbero mettere a rischio gli accordi TTIP

Su una cosa però Confindustria ha ragione: il TTIP, se la UE riuscirà a prevalere, potrebbe essere fondamentale nella lotta ai falsi che dilagano oltreoceano come denuncia giustamente Coldiretti,

ma la battaglia non riguarda solo l’origine dei prodotti e i loro ingredienti …

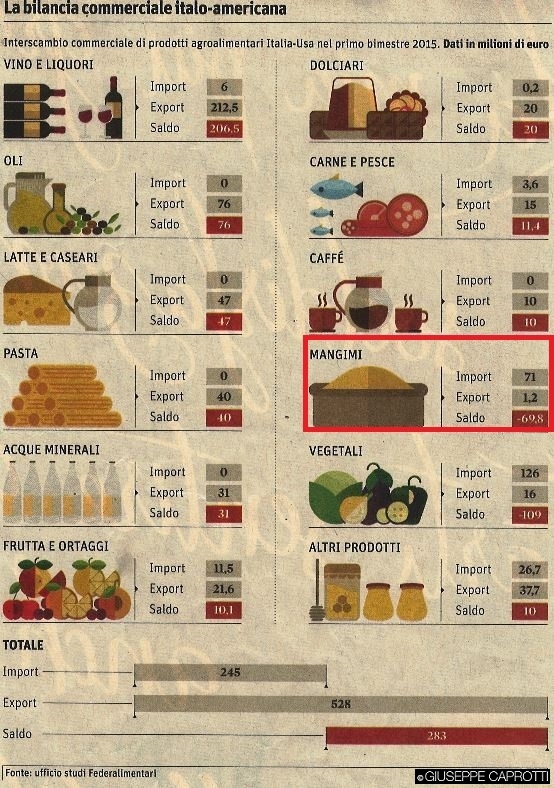

ma anche i mangimi, dei quali siamo forti importatori,

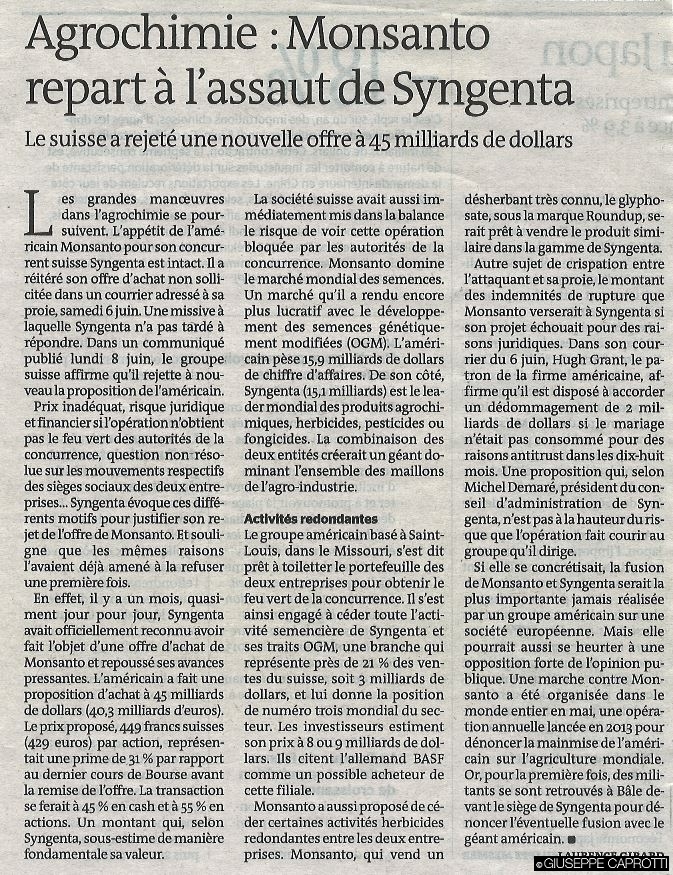

le sementi e i pesticidi, due mercati, nei quali l’americana Monsanto (v.: Sementi, biodiversità e la qualità del cibo e Gli ogm, la GD e l’ufficio stampa di Esselunga) voleva avere, sempre di più, una posizione dominante, poiché ha tentato in tutti i modi di comprarsi la svizzera Syngenta

E non è un caso che Le Monde parli di una possibile opposizione forte dell’opinione pubblica (“opposition forte de l’opinion publique“), dovuta, ad esempio, alla questione della proprietà delle sementi …

sulla quale Monsanto ha opinioni assolutamente opposte a quelle esposte da Carlin Petrini di Slow Food a Milano, durante l’Expo.

Ma anche al fatto che le coltivazioni ogm vanno di pari passo con l’utilizzo del glifosato o di altri erbicidi, ritenuti nocivi per la vita delle persone

ISDE è l’acronimo internazionale di International Society of Doctors for Environment (denominazione dettata dall’internazionalità dell’associazione, essendo essa accreditata sia presso l’OMS che l’ONU ed avendo quindi sedi in decine di Nazioni nel mondo).

ISDE è l’acronimo internazionale di International Society of Doctors for Environment (denominazione dettata dall’internazionalità dell’associazione, essendo essa accreditata sia presso l’OMS che l’ONU ed avendo quindi sedi in decine di Nazioni nel mondo).

E il colosso americano, che fatturava 15,9 miliardi di $ sarebbe in crisi – tanto da licenziare 2’600 dipendenti – e avrebbe avrebbe già intercettato questa avversione, tanto che vorrebbe cambiare nome!

sotto il logo di Monsanto ai tempi di Gli ogm, la GD e l’ufficio stampa di Esselunga

Concludendo, si può dire che:

1) il nuovo regolamento europeo sull’etichettatura del cibo e le recenti iniziative del governo Renzi non vanno nella direzione della chiarezza e della trasparenza auspicabili in materia v. The Extraordinary Italian Taste, un marchio utile per il Made in Italy?

La materia è complessa ed è aggravata da continui tentativi , da parte di aziende statunitensi, di aggirare leggi e regolamenti

Il Sole 24 ore del 18 luglio 2015

2) prima che le negoziazioni entrino , in autunno, nella loro fase cruciale per poi concludersi nei vari Parlamenti europei, presumibilmente nella primavera del 2016, molto dipenderà dalla situazione politica interna degli USA, dove Obama , dopo aver incassato un sonoro “no” a proseguire nelle negoziazioni è riuscito ad ottenere la delega che chiedeva.

Il fatto che sia stato raggiunto un accordo sul TTP tra gli USA e i paesi del Pacifico potrebbe imprimere un’accelerazione al TTIP tra USA ed Europa..

Il Sole 24 ore del 6 ottobre 2015

Il Sole 24 ore del 6 ottobre 2015

perché la Cina è esclusa da questo trattato (che deve essere ancora ratificato dai parlamenti dei paesi americani e asiatici) e gli USA sostengono che se la UE e gli USA sottoscrivono il Ttip la Cina dovrà adeguarsi a degli standard – in materia di diritto del lavoro, di regole di tutela della salute, dell’ambiente, della proprietà intellettuale, etc. – più alti dei suoi.

Sennò sarà la Cina a “dettar legge” e ad abbassarli.

E l’ex ministro Paolo De Castro, in sede Expo, pochi giorni fà ha messo in guardia dai pericoli di una non conclusione degli accordi Ttip:

EXPO: DE CASTRO AD ASSEMBLEA MONDIALE IG

TTIP CRUCIALE PER AGROALIMENTARE

7713 – 12:10:15/16:34 – milano, (agra press) – “bisogna accelerare con i negoziati

per il ttip, non possiamo permetterci di mancare questa importantissima

occasione di crescita per il settore agroalimentare italiano ed europeo”. con

queste parole paolo DE CASTRO, coordinatore per il gruppo dei socialisti e

democratici della commissione agricoltura e sviluppo rurale del parlamento

europeo, ha aperto oggi il suo intervento all’assemblea mondiale delle ig a expo

alla presenza di jean luc DEMARTY – general director trade eu commission, carlo

CALENDA – vice-ministro allo sviluppo economico, jerzy bogdan PLEWA – general

director eu commission’s agriculture and rural development, david SHARK – wto.

“il rischio – prosegue DE CASTRO – qualora non si dovesse arrivare a un prossimo

accordo tra ue e usa, e’ quello di dover sottostare agli standard definiti nel patto

tra stati uniti e paesi del pacifico (tpp), standard inferiori rispetto a quelli europei

che da sempre difendiamo con determinazione. l’unione europea e i primi ministri

devono agire in tempi brevi per chiudere i negoziati con gli usa e siglare un

accordo che dia nuovo impulso all’economia europea”.

E Paolo De Castro , nello stallo delle negoziazioni sul Ttip , dove gli europei vogliono la tutela di Dop e IGP, mentre gli americani sono per il solo riconoscimento del copyright internazionale, pensa che “una soluzione vincente per tutti potrebbe essere un’etichettatura che restituisce immediatamente la reale provenienza di un alimento o di una bevanda”.

Fonte: Corriere della Sera, 8 dicembre 2015

Ma l’Europa più evoluta, quella del Nord, rimane ostile al Ttip

Il Sole 24 ore dell’11 ottobre 2015

E l’etichettatura di provenienza è una chimera, v. Esselunga, la GD, il tricolore e l’italian sounding

Il TTIP interessa ormai anche la rete che, con Facebook, inizia a farsi sentire

“NO NO NO AL TTIP

Nei prossimi giorni si terranno in Italia ed in tutta Europa iniziative di sensibilizzazione e protesta contro Il TTIP – Transatlantic Trade and Investment Partnership – che culmineranno l’11 ottobre con la giornata di mobilitazione internazionale. Un passaggio obbligato per provare a squarciare il velo di segretezza ed il mancato coinvoligmento del Parlamento che hanno caratterizzato sino ad oggi il negoziato. Proprio alla Camera qualche giorno fa nel suo intervento ad un convegno , il premio Nobel per l’Economia Joseph Stiglitz aveva messo a nudo i seri rischi derivanti dal TTIP ed esortato i paesi UE a ritirarsi dal negoziato. Un negoziato lungo e complesso, come dimostrano le recenti controversie all’interno della neoeletta Commissione, in particolare riguardo all’inclusione del cosiddetto ISDS (Investor to State Dispute-settlement) la clausola arbitrale che darebbe massimo risalto agli interessi delle imprese. . Per questo oggi è necessario ed urgente fare sentire la nostra voce nella Campagna Stop-TTIP . Il TTIP è qualcosa di più di un semplice negoziato di liberalizzazione commerciale. Rimette in discussione ancora una volta il primato della politica, e quindi della democrazia, nei confronti dei poteri forti dell´economia. Se venisse approvato dal Parlamento europeo e da quello statunitense, alla fine dell’iter negoziale in corso, andrebbe infatti a incidere sui diritti del lavoro e dell’ambiente e anche su quelli di cittadinanza.

Il primo obiettivo del TTIP, infatti, non saranno le barriere tariffarie, già abbastanza basse tra Europa e USA, bensì quelle “non tariffarie”, che riguardano gli standard di sicurezza e di qualità della vita di tutti i cittadini: l’alimentazione, i servizi sanitari, i servizi sociali, le tutele e la sicurezza sul lavoro. Questo perché l´omologazione delle normative porterà inevitabilmente a un ribasso delle garanzie esistenti in Europa, molto più elevate rispetto a quelle del mercato deregolamentato a stelle e strisce.

Per fare un esempio: in base al referendum del 2012, in Italia l’acqua è un bene pubblico; ma le aziende statunitensi potrebbero contestare questo principio, sancito dalla volontà popolare, in base alla legislazione USA per la quale l’acqua è una merce come un´altra. Il nocciolo dell’accordo, che si voleva chiudere entro il 2014 ma che ora pare slitterà al 2015, è la tutela dell’investitore e della proprietà privata, grazie alla costituzione di un organismo di risoluzione delle controversie al quale le aziende potranno appellarsi per rivalersi su governi colpevoli, a loro dire, di averle ostacolate. Avrebbe l’ultima parola uno specifico ISDS (Investor-State Dispute Settlement), un meccanismo di risoluzione dei contenziosi tra investitori e Stati sul modello di quello già esistente del WTO, con probabile sede a Washington presso la Banca Mondiale. Una privatizzazione della giustizia che mette sullo stesso piano uno stato e un’azienda. Da questo punto di vista, qualsiasi regolamentazione pubblica rischierà di essere messa in secondo piano rispetto alle esigenze di aziende e mercati.

Uno dei settori più delicati che potrebbero essere modificati dall´accordo TTIP è quello dell´alimentazione, con l´impossibilità – per esempio – di vietare gli OGM per l’alimentazione umana, perfettamente legali negli Stati Uniti. Ma anche l´uso di ormoni nell’allevamento o di pesticidi in agricoltura. E potrebbe venir meno il principio della tutela della diversità e della territorialità del prodotto. Svanirebbero infatti le faticose e costose costruzioni delle DOP e IGP, i marchi europei che garantiscono qualità e territorialità (anche) al made in Italy. Prodotti frutto di investimento e saperi centenari verrebbero equiparati al Parmesan dell’Iowa o all’aceto balsamico di San Francisco, senza potersi difendere da una simile concorrenza.

Acqua, trasporti ed energia sono invece i settori nei quali sarebbe più alto il rischio di privatizzazione, e le comunità che si opponessero sarebbero passibili di denuncia davanti al tribunale competente. Sull’energia si pone anche il problema dell’estrazione dello shale gas e dello shale oil (il gas e il petrolio di scisto) attraverso il cosiddetto fracking, cioè la frantumazione in profondità, che tante sciagure ambientali sta creando negli Stati Uniti. Il divieto esistente in Francia per questo tipo di estrazione potrebbe essere contestato dalle imprese che si ritenessero danneggiate. Anche le regole di tutela della privacy potrebbero essere contestate dai giganti statunitensi della comunicazione.

La vittima più clamorosa di questi accordi, però, sarebbe la democrazia. I cittadini, dalla firma dei trattati in poi, non avrebbero più potere di scelta autonoma in materia ambientale, economica e sociale perché vincolati a monte. Addirittura il diritto al lavoro potrebbe essere messo in discussione, se dovesse prevalere il diritto di assumere secondo le condizioni contrattuali degli USA, Paese nel quale non esistono contratti nazionali, e che non ha sottoscritto le normative antidiscriminatorie OIT per motivi di genere o etnia.

Non è la prima volta che si cerca di concludere un accordo di questo tipo. Già negli anni ’90 qualcosa di simile fu respinto (l’Accordo Multilaterale sugli Investimenti, MAI); e anche nelle Americhe naufragò l’ALCA proposto da George W. Bush ai Paesi latinoamericani, basato sugli stessi principi.

Con il TTIP l’Europa, già duramente provata dalle politiche di austerity che limitano seriamente il margine di manovra dei governi nazionali, si avvicinerebbe sempre più al modello sociale ed economico statunitense. Una situazione già sperimentata dal Messico che nel 1994, sottoscrivendo gli accordi NAFTA con USA e Canada, ipotecò seriamente la sua sovranità politica ed economica. Oggi, tra il Messico che voleva diventare “socio” degli Stati Uniti e il ricco vicino del Nord si alza un muro controllato a vista e sui campi degli agricoltori rovinati dagli accordi si coltiva la materia prima per il narcotraffico.

L’Europa per fortuna non è il Messico. Ma se le logiche sono le stesse, anche noi rischiamo che l´originale modello universalistico dei diritti, costruito in decenni di lotte sociali, ambientali e sindacali, diventi storia passata. L’Europa “socia” degli Stati Uniti, a queste condizioni, metterebbe fine al sogno della costruzione di un’area di civiltà, valori condivisi e diritti reciprocamente riconosciuti.

Dopo lo stallo dei negoziati in sede WTO (Doha round) per il raggiungimento di un accordo quadro su agricoltura e servizi, Washington sta applicando la strategia del ragno, lavora per tessere una trama di accordi commerciali che, sommati tra loro, equivarranno a quegli accordi che non si è riusciti a firmare a Ginevra. Al momento gli USA, oltre al TTIP, in un altro negoziato decisivo: il TPP, un’alleanza con i Paesi emergenti del Pacifico che esclude però la Cina. Questi accordi rappresentano la priorità assoluta della diplomazia economica statunitense, in quanto dovrebbero consolidare i rapporti commerciali e finanziari con due aree tradizionalmente alleate e, soprattutto, con due ricchissimi mercati. E’ il tentativo, per via commerciale, di sfruttare una posizione politica di forza che risale alla fine della Seconda Guerra. Con più vantaggi per le grandi corporations con sede negli Stati Uniti rispetto alle altrettanto beneficiarie multinazionali europee, soprattutto tedesche, che operano sul marcato americano. Ed è questo l’altro punto da considerare: il TTIP porterà benefici solo alle aziende di grandi dimensioni e con capacità di investimento sul mercato internazionale, mentre sarà mortale per il tessuto delle piccole e medie imprese che avranno ancora una concorrenza più spietata di quanto non ci sia già da parte dei grandi gruppi multinazionali.

Il dibattito si sta ora animando e le contraddizioni vengono alla luce. Il Trattato “pilota” per arrivare al TTIP è quello che si sta concludendo con il Canada e il “rumore” del malcontento di diversi settori economici francesi e tedeschi si aggiunge al netto rifiuto delle categorie mediterranee della piccola e media proprietà agricola. Dobbiamo informare i cittadini e fare pressione sui parlamentari europei perché questa è l’ultima chiamata per ribadire l’autonomia dell’Europa rispetto all’omologazione globale basata sugli interessi dei grandi gruppi economici, e anche per rilanciare il percorso dell’Europa su nuove basi, dicendo no da subito al TTIP. Un accordo con gli Stati Uniti potrebbe essere infatti di beneficio per tutti, ma condotto con trasparenza, tutelando il parere vincolante dei cittadini rispetto agli interessi economici, livellando verso l’alto e non verso il basso i diritti della terra e delle persone”.

Avv. Michela Mariani, 19 aprile 2015

Trattato transatlantico sul commercio e gli investimenti

Da Wikipedia, l’enciclopedia libera.

Il Partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti (in inglese Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP), inizialmente definito Zona di libero scambio transatlantica (Transatlantic Free Trade Area, TAFTA), è un accordo commerciale di libero scambio in corso di negoziato dal 2013 tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America.

L’obiettivo è quello di integrare i due mercati, riducendo i dazi doganali e rimuovendo in una vasta gamma di settori le barriere non tariffarie, ossia le differenze in regolamenti tecnici, norme e procedure di omologazione, standard applicati ai prodotti, regole sanitarie e fitosanitarie[1]. Ciò renderebbe possibile la libera circolazione delle merci, faciliterebbe il flusso degli investimenti e l’accesso ai rispettivi mercati dei servizi e degli appalti pubblici.

Se il progetto andrà in porto, sarà creata la più grande area di libero scambio esistente, poiché UE e USA rappresentano circa la metà del PIL mondiale e un terzo del commercio globale[2]. L’accordo potrebbe essere esteso ad altri paesi con cui le due controparti hanno già in vigore accordi di libero scambio, in particolare i paesi membri della North American Free Trade Agreement (NAFTA) e dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA).

L’accordo è costituito da 24 capitoli suddivisi in 3 parti, i cui testi negoziali sono pubblicati in modo integrale e plurilingue sul sito della Commissione europea, con l’aggiunta di un glossario e di schede informative accompagnatorie costituite da 2 pagine, scritte in linguaggio semplice, al fine di agevolare la comprensione dei contenuti integrali[3]. Sono state iniziate delle pubbliche consultazioni online su alcuni temi di rilievo[4]. La commissione ha pubblicato sul suo sito una panoramica in cui si illustrano i contenuti salienti del TTIP[5]. Le direttive di negoziato sono state declassificate su impulso italiano[6] e rese pubbliche dalla Commissione europea nell’ottobre 2014.

Motivazioni e critiche

Joseph Stiglitz sostiene che l’accordo comporterà una riduzione delle garanzie e una mancanza di tutela dei diritti dei consumatori[7][8][9].

I proponenti sostengono che l’accordo sarà causa di crescita economica per i paesi partecipanti[10], mentre i critici[11][9] sostengono che questo aumenterà il potere delle multinazionali e renderà più difficile ai governi il controllo dei mercati per massimizzare il benessere collettivo [12]. Uno studio della Tufts University del Massachusetts mette addirittura in discussione gli impatti positivi del trattato, focalizzando sull’effetto di disarticolazione del mercato interno europeo, di depressione della domanda interna e della conseguente diminuzione del PIL europeo[13]. Il governo statunitense considera il TTIP come un accordo che accompagna un altro trattato proposto, conosciuto come Trans-Pacific Partnership[14]. Dopo la divulgazione di una bozza della proposta nel marzo 2014, la Commissione europea ha lanciato un giro di pubbliche consultazioni on line, aperte a tutti i cittadini della Comunità europea, su alcuni temi rilevanti del trattato, inclusa la contestata clausola ISDS (Investor-state dispute settlement)[15][16] con pubblicazione, nel gennaio 2015, di relazioni sulle consultazioni[17] e una panoramica generale[4].

Contenuti

La bozza del trattato conterrebbe limitazioni sulle leggi che i governi partecipanti potrebbero adottare per regolamentare diversi settori economici, in particolare banche, assicurazioni[18], telecomunicazioni e servizi postali[19].

Secondo la stessa Commissione Europea tra i contenuti del trattato di partnership commerciale ci sarà l’introduzione di un arbitrato internazionale (denominato ISDS o Investor-state dispute settlement) che permetterà alle imprese di intentare cause per «perdita di profitto» contro i governi dei paesi europei, qualora questi portassero avanti legislazioni che potenzialmente possano mettere in discussione le aspettative di profitto delle stesse imprese (come è capitato con il caso Vattenfal – Governo tedesco sulla chiusura delle centrali nucleari o il caso “Veolia contro Governo egiziano” sull’aumento del salario minimo dei lavoratori, quindi a favore dei diritti sociali).[20]

Qualsiasi soggetto economico privato, se espropriato dei suoi attuali investimenti, avrebbe diritto a compensazioni a valore di mercato, aumentate di interesse composto[21]. Sarà ammessa la libera circolazione dei lavoratori in tutte le nazioni firmatarie[22], ed è stato proposta l’ammissibilità, per i soggetti economici privati, di muovere azioni legali contro i governi in presenza di violazione dei diritti[23].

Critiche

Molte organizzazioni della società civile sia statunitense che europea hanno deciso di coordinarsi in network nazionali o internazionali (come la Campagna italiana Stop TTIP[24] o l’omonima campagna europea [25] con l’obiettivo di informare e sensibilizzare l’opinione pubblica sui possibili impatti del trattato transatlantico. Diverse sono state le pubblicazioni diffuse, come il rapporto di CEO e Friends of the Earth Europe sulla cooperazione regolatoria [26] o quello redatto da Fairwatch sugli impatti del TTIP sul comparto agroalimentare italiano [27]

Inoltre, diversi economisti utilizzando diversi modelli econometrici ritengono il TTIP possa portare ad un calo dei salari nonché ad un aumento della disoccupazione e della disgregazione sociale in Europa[28]; una lettura contraria a quella presentata dalla Commissione europea, secondo la quale TTIP potrebbe portare ad un calo della disoccupazione e ad un aumento degli investimenti. [29]

La trasmissione Report ha dedicato al TTIP la puntata del 19 ottobre 2014[30], nella quale sono stati presentati molti dei fattori di criticità del trattato, non ultimo l’essere il suo contenuto parzialmente sconosciuto.

prima stesura: 12 giugno 2015